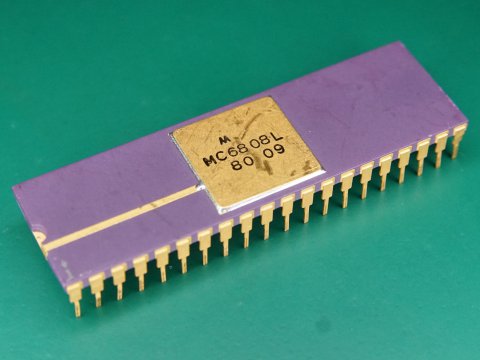

TS68483A

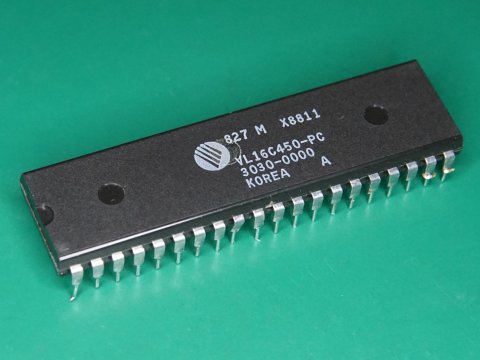

16C450, Am2901に続く3つ目、まとめて「ついで買い」できるものを探していたところこれが目にとまりました。

STMicroelectronicsのTS68483A、この型番どことなくHD63484 ACRTCに似ていると思いませんか。

それで気になってデータシート探してみたところ、Advanced Graphic and Alphanumeric Controllerというものでした。M68000系のような型番ですが探しても「TS」以外のプレフィックスのものは見当たらないのでSTM(かその前身企業)がオリジナルのようです。