MAX250

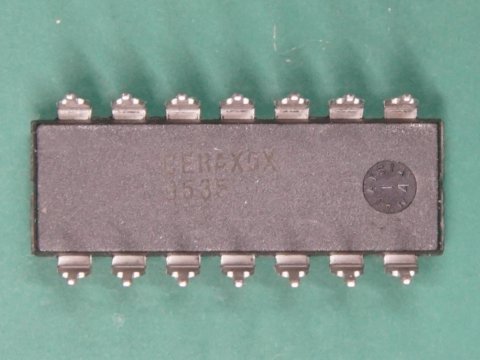

しばらく前に汎用ロジックの手持ち在庫整理中にこんなものを発見しました。

MaximのMAX250CPD、1995年製です。

MAX232と型番も近いので似たような232のドライバ・レシーバかなと思ったら...

何と、絶縁型のドライバ・レシーバでした。

裏側、「CERAXGX 9535」のマーキングがあります。表と裏にデートコードらしきものが印字されているのは何度か見ましたが、これは珍しく一致しています。

右の円形のところには「MALAYSIA」とあり、マレーシア製であることがわかります。