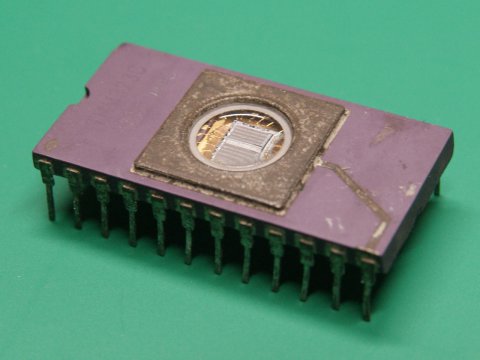

Toshiba TMM323C

TMM323Cではわからなくても、2716と言えばわかる人も多いでしょう。

初期の頃の紫外線消去タイプのEPROMです。窓の周りやピンの形状が古めかしいですね。

24ピンで容量が16kbit(2kバイト)、アクセスタイムは450nsだったでしょうか。この2716から5V単一電源になって書き込みも簡単になったそうですが、私はEPROMはこの2716から使い始めたのでその点の実感は無いですね。後から2708の仕様を読んで「げっ」と思ったものです。

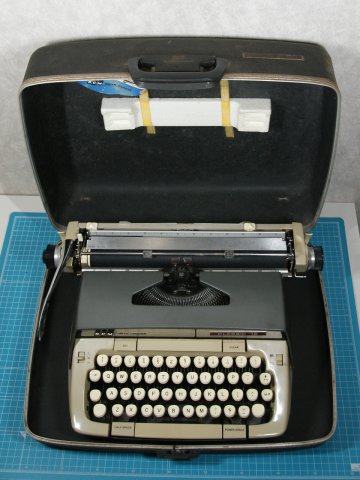

Flash ROMが使えるようになる前の時代、マイコンボードを自作する上での大きな壁の一つがROMをどうするかと言うことでした。テンキーからプログラムを入力するにしてもテンキーを制御するプログラムが、テープ・ディスクから読み込むにしてもテープ・ディスクを制御するプログラムがそれぞれ必要で、それをどうやって用意するかが問題でした。