Universal Monitor Z8

先日のROMエミュレータを2732には去年作ったZ8613ボードにモニタを移植するのが目的でした。

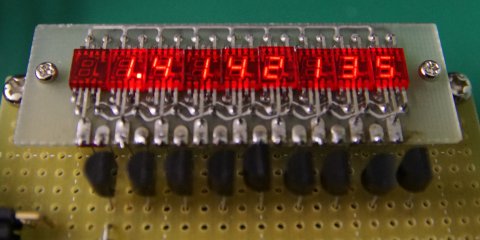

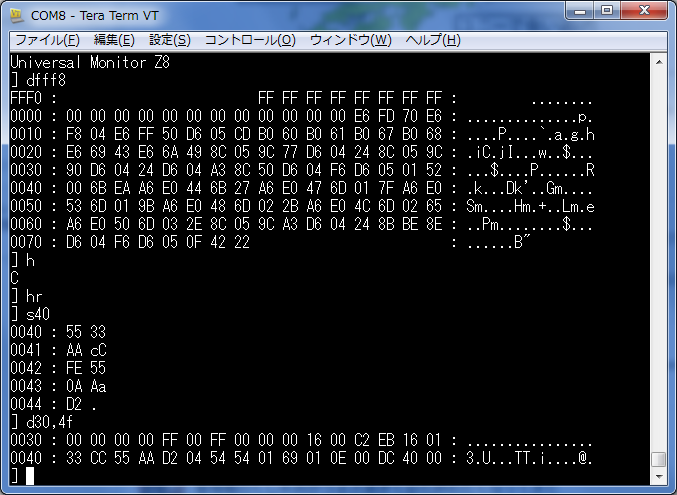

とりあえず基本的な機能が動くようになりましたので、試しているスクリーンショットを載せておきます。

まずは0FFF8H~0FFFFH,0000H~0077Hまでのメモリダンプ、次のHコマンドでCが表示されているのでこれはプログラム(コード)メモリ空間です。

次にHRコマンドでレジスタファイル空間に切り替えてから内容を書き換えて確認したところです。上とアドレスが一部重なっていますが、内容がまったく違っていることがわかると思います。

現時点で実装されているコマンドは以下です。