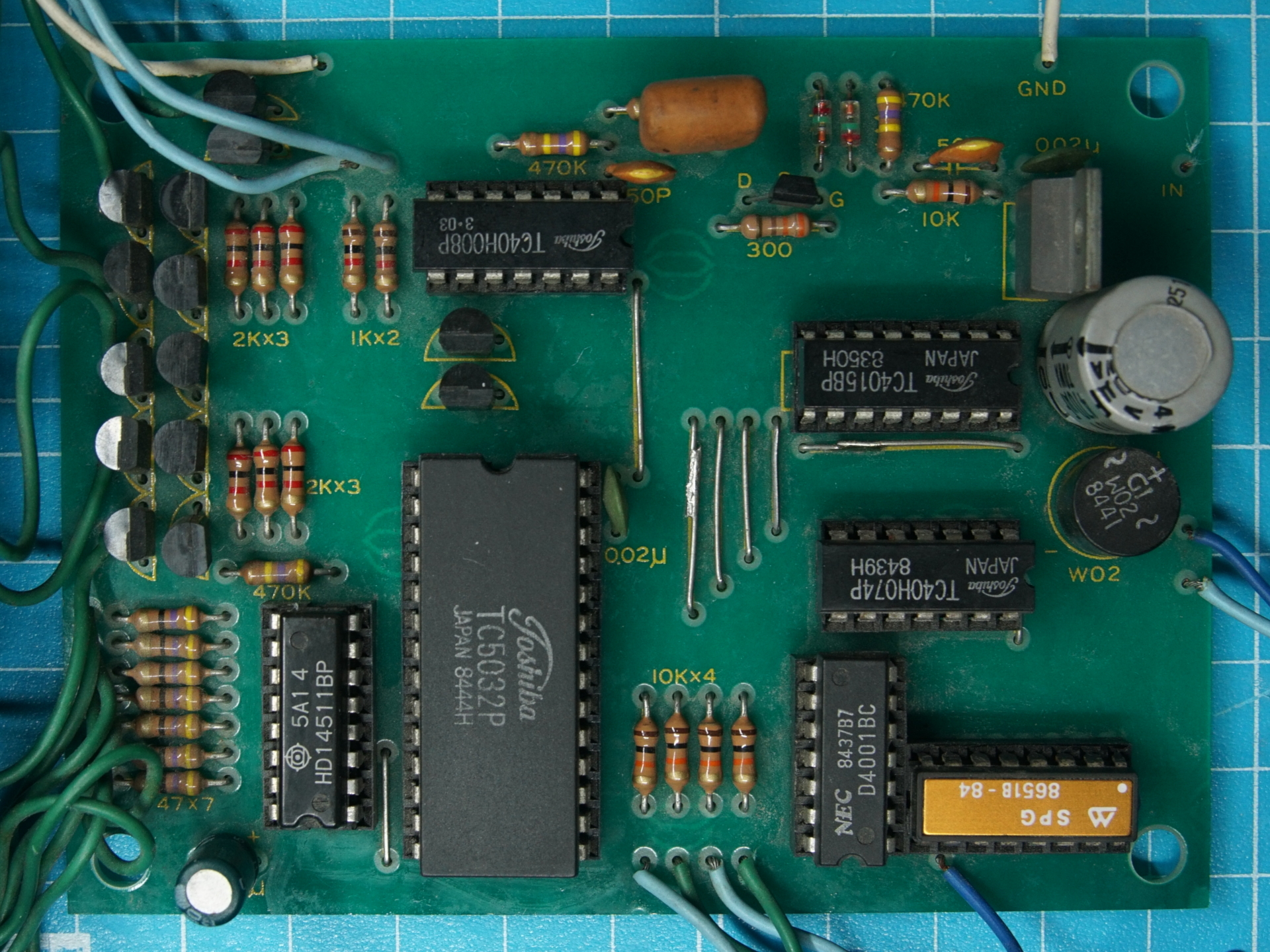

MC68kボード復活作戦(その3)

前回ACIAを交換してみたところまで書きました。

レベルコンバータのMAX232も手持ちのSP3232と換えてみましたが、やはり駄目でした。チャージポンプのキャパシタが悪いのかもしれませんが、この基板はあまり弄りたくないので迷うところです。

いろいろ試しているうちにレベルコンバータのICを抜いているとTxDataに信号が出ていることに気づきました。リセット直後に130回ほど変化しています。

これはオープニングメッセージかもしれません。

同じころソースコードから通信条件が 7ビット・偶数パリティ・ストップビット2 であることもわかりました。今ならこんな設定にはしませんが、元になったモニタの設定をそのまま流用したようです。