P(unch)コマンドの拡張

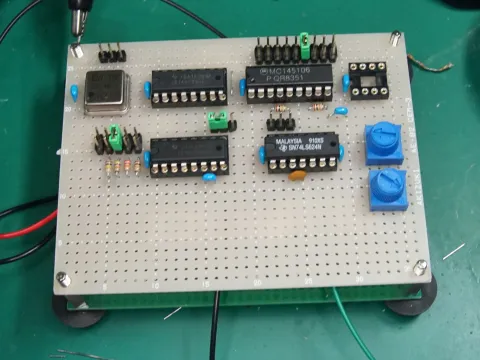

先日Universal MonitorのH8/500移植をやってP(unch)コマンドまで実装しましたが、H8/300には未実装になっていたのを思い出してこちらも実装しました。

その前に......

これまでH8/300とH8/300Hのノーマルモードを同じものと勘違いしていまして、アドバンストモードを使うか条件アセンブルするようにしていました。とはいえH8/300もH8/300Hのノーマルモードも動作環境は無いので、基本H8/300Hのアドバンストモードを前提にレジスタ間接アドレッシングなどの切り替え準備くらいで書いていました。

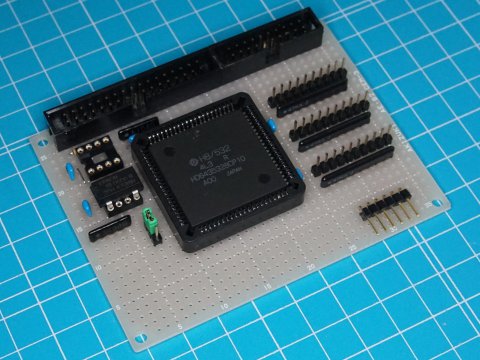

ふと、手元にH8/330(これはH8/300ファミリ)があるのでこれ用にアセンブルできるか試してみたところ予想外に大量のエラーが発生しました。それもアドレス長が異なるどころではなく、INCのような基本的だと思っていた命令が無いといったものが大量にです。