PLLシンセサイザ(その8)

前回インバータでリングオシレータVCOを作った時の周波数可変範囲を見てみましたが、さらにいくつか追加で入手しましたのでそれらも同様に見てみました。

まずはSN74AHCU04N、これはUnbufferedタイプなので1段での動作は期待できません。

| 1段 | 発振せず |

| 3段 | 1MHz~185MHz |

| 5段 | 700kHz~125MHz |

さすが高速タイプなのでこれまでで最高の185MHzを達成しました。その代わりに下も1MHz程度までしか下がりません。

個人的に製作してきたものの紹介です。

電子的なものがほとんどですが、そうでないものも出来るだけ出していきたいと思っています。

回路図、ソースコードなどは出来ればすべて載せたいのですが、以下の理由で難しいものが多いです。

残っていないのではなく、そもそも書かないことが多かったためです。

もちろん仕事ならば書きますが。

特に古いものでは雑誌など掲載のものをベースにしているものがあり、オリジナルと分離できないものは公開できません。

5インチや8インチのフロッピーだったり、PC-9801フォーマットだったりして読むのが難しいものがあります。

前回インバータでリングオシレータVCOを作った時の周波数可変範囲を見てみましたが、さらにいくつか追加で入手しましたのでそれらも同様に見てみました。

まずはSN74AHCU04N、これはUnbufferedタイプなので1段での動作は期待できません。

| 1段 | 発振せず |

| 3段 | 1MHz~185MHz |

| 5段 | 700kHz~125MHz |

さすが高速タイプなのでこれまでで最高の185MHzを達成しました。その代わりに下も1MHz程度までしか下がりません。

以前3SF11を動かした記憶があるのでその時の記事を探していたら......

どうも若干の写真を撮っただけで記事など書いていませんでした。ファイルのタイムスタンプによると4年前のようです。今回はその写真と記憶をたよりに書いてみたいと思います。

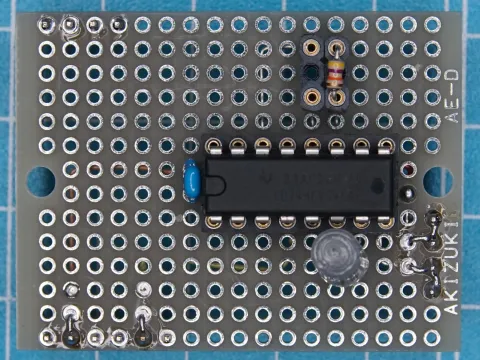

これがその時に作った実験ボードです。

こういう実験ならブレッドボードの方が良さそうに思いますが、かなり足を曲げないといけません。持っている数も少ないし追加調達も難しそうなのでデバイスにあまり加工を加えたくありません。実際このボードでも足そのままソケットに挿せるようにしています。

そもそも使い方がよくわからないデバイスなのでピン毎にRを切り替えるジャンパを並べているだけで、あとはピンヘッダやソケット間を必要に応じてつなぐことにしています。なので半ばブレッドボード的な使い方になります。

前回は74LS624によるVCOを作成しましたが、当初の計画である1MHz~25MHzには上限が足りない上にV2のコントロールが必要です。

そこで74HC4046によるVCOも作ってみました。

これも部品点数の少ないシンプルなものですね。74HC4046も前に動かしているので基本それを踏襲していますが、R1を切り替え式から挿し替え式に変更しました。さらにR2も必要に応じて挿せるようにソケットを用意しました。

とりあえずR1=47kΩ, R2=∞(Open)としています。

これで前回同様に周波数の可変範囲を調べてみると、0.94MHz~23MHzとわずかに広くなったうえにV2のような別途コントロールしなくてはならないものもありません。

その4にVCOサブボードが1枚できたので動作確認してみました。

右奥がVCO基板、左奥はループフィルタ用です。

まずはD/AコンバータでVCOの特性を見ようとフィルタは未搭載です。黄色のジャンパはループフィルタ使用時は抜いてD/Aコンバータを切り離します。

また間があいてしまいましたが、PLLの実験再開しました。

とはいえこれまで動かしていたボードは、(1) Nの設定変更がかなり面倒くさい、(2) VCOとしてリングオシレータも試してみたいが基板の空き面積がギリギリ、といった問題があります。そこで新たに別な実験基板を作ってみました。

秋月のBタイプ基板を縦に使っています。

上部の空きエリアにはループフィルタとVCOをサブ基板で載せ替えられるようにする予定です。これでVCOをいろいろ試せるようになるはずです。

一方Nの変更はシリアルポート経由でターミナルから変更できるようになります。

かなり間が空いてしまいましたが諦めたわけではありません。参考になりそうな本を探して読み始めてみたりしています。

そんな中でこんなものを入手しました。

MC145157P2、これまで使っていたMC145106と同じような機能のデバイスなんですが以下の点が良さそうだったので買ってみました。

残念ながらこれも過去のデバイスなので安定的に入手は出来そうもありませんが、たくさん作る必要のあるものでもないし構わないかなと。

それでは、いま参考にしている本を挙げてみます。

PLLが途中ですが、並行して作っていたマイコンボードが動き始めましたのでそちらを取り上げようと思います。

H8シリーズの最初のH8/532のボード、もちろんEMILY Boardで動かします。

幸いノンマルチプレクスバスなので通常のユニバーサル基板を使用します。配線も一対一接続なので厄介なところはありません。

一応未使用ポートをピンヘッダに出して、SCIもTTL-232R-5Vを接続できるようにしてあります。

最近ちょっとショックだったのは愛用していた発振器SG-8002DC(SG-Writer II参照)がディスコンになってしまっていたこと。今後ずっと使うつもりでいたのに......

かなりの数を持っていますし、まだ買えるうちに追加もしたので、これまでのペースなら困ることは無いと思うのですが、実験用にポンポン使い捨てていくわけにはいかなくなってしまいました。

そうなると実験用のクロック発振器が欲しくなります。マイコンのクロック用がメインなので周波数範囲は1~25MHz(可能ならもう少し下も欲しい)程度で安定していることが条件です。そうなるとPLLシンセサイザしかありません。

秋月で売っているSi5351Aなんかがピッタリではあるのですが、PLLってあまり作ったことが無いので興味があるのと、やはりDIP(とPGA, PLCC)で揃えたいという変なこだわりで、作ってみるかということになりました。

それで先日のPLL用のICたちに繋がっていたのでした。