MC68kボード復活作戦(番外編)

MC68kボード復活作戦のために当時の開発環境を引っ張り出しました。今回はそれについて書いてみたいと思います。

まずは使用したアセンブラです。

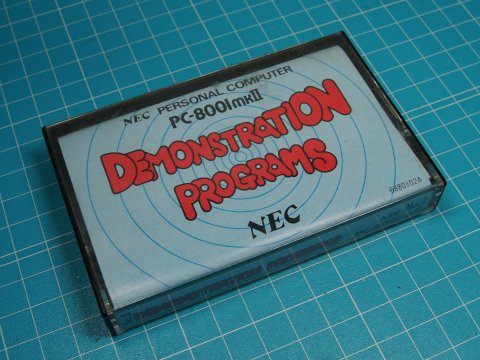

CP/M-68Kが動いてからは付属のアセンブラ・Cコンパイラを使用しましたが、それまではPC-8001mk2上でクロスアセンブラを使用していました。『I/O』1986年2月号掲載のクロスアセンブラです。

これはN BASIC上で動作するもので、ソースは次のようにBASICのエディタを流用して入力します。

10 "loop: bra loopBASICの文法的には間違っているので「run」すれば当然エラーになりますが、文字列の形式になっているのでそのままメモリに格納されます。アセンブラはそれを読んでアセンブルするというわけです。

これはディスク無しで動作するものなのでアセンブラ本体・ソース・オブジェクト・シンボルテーブルなどすべてがRAM上になければなりません。ソースとオブジェクトはオーバラップさせることもできますが、一度アセンブルするとソースが破壊されます。