КР1016ВИ1

今回もまた買ったまま忘れてたデバイスになります。

「КР1016ВИ1」キリル文字なのでどう読んでよいか困りますが、英字だと「KR1016VI1」になるようです。

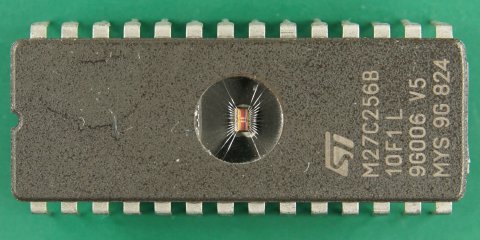

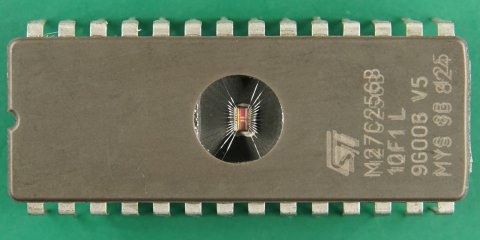

でもそんなことより気になるのは左右の大きな穴ではないでしょうか。

断面の様子からは後からエンドミル等で切削したのではなく成形の時からこの形状らしいことがわかります。一体何の目的でこんな形状になっているのでしょう?

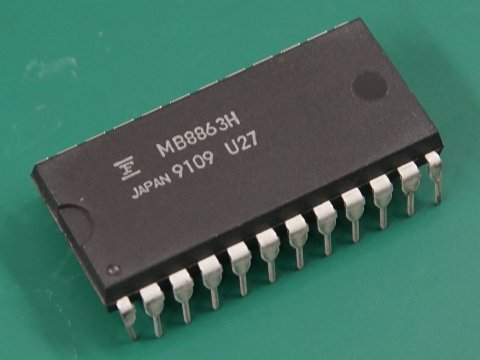

この石の機能としてはMN1435相当品という触れ込みでしたが、データシートによるとMN1435はDIP40ピンに対してこれは28ピンといきなり食い違っています。同シリーズのMN1432なら28ピンなのですが...