シリアルクロックの話

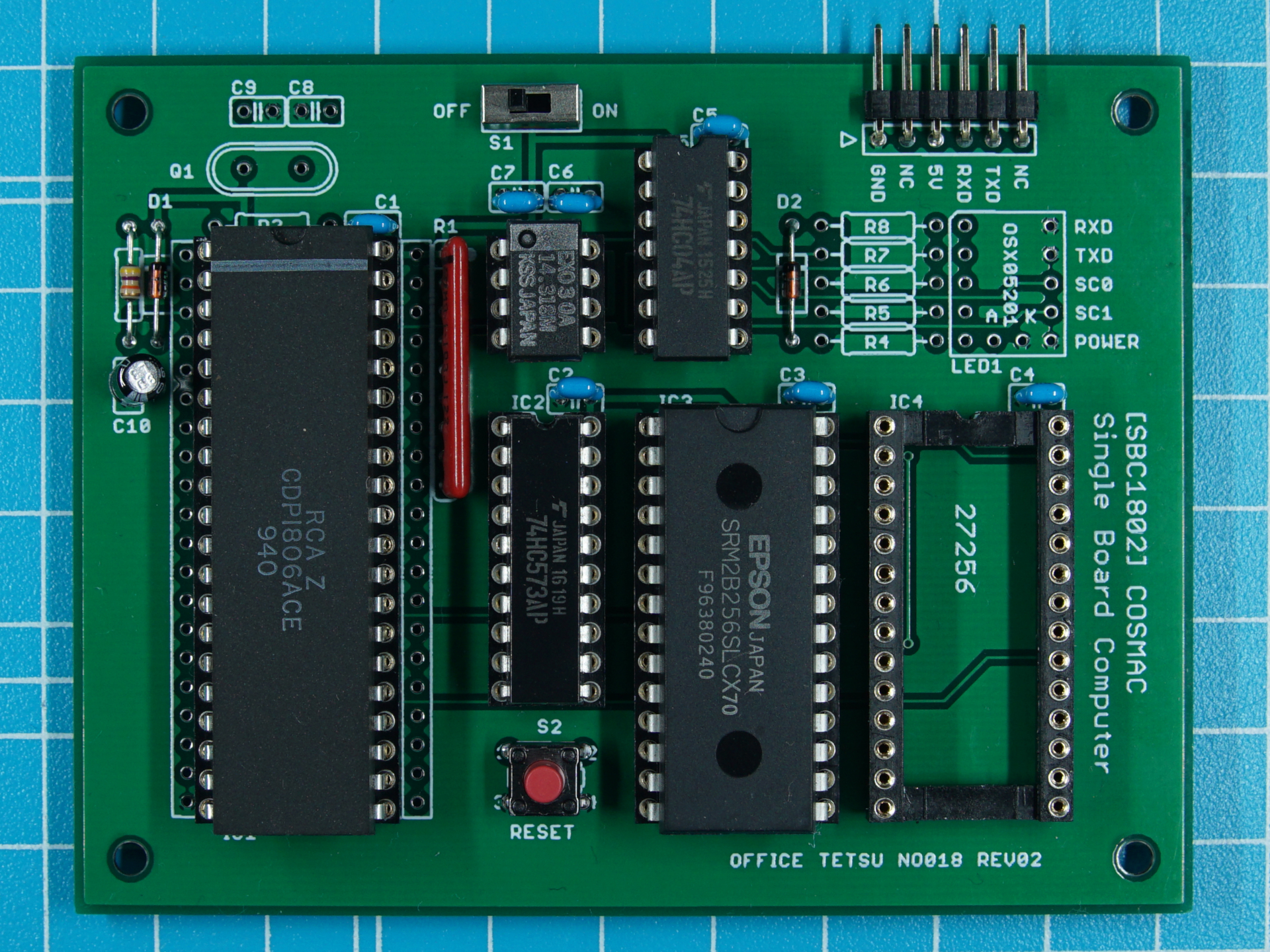

現在EMILY BoardでCDP1802 / CDP1806を動かすCPUボードを製作中ですが、動くまでまだ時間がかかりそうなのでシリアルクロックの話を少し書いてみようかなと思います。

PCと自作のマイコンを接続する最も簡単な方法の一つが調歩同期シリアルです。

マイコンボードを新たに作る場合、最終的には必要なくてもデバッグ用などにあると重宝するので、まずこれを動かすことが初期の目標になることも多いですね。

でマイコン内蔵にしろ外付けにしろUARTを動かすには(通常通信レート×16の)クロックが必要になります。

専用に発振器を用意してしまうのが簡単で自由度も高いですが、CPUクロックと共通の発振器から供給できれば部品を減らせます。その場合必要とするシリアルクロックの整数倍の発振器が使えればピッタリのクロックが得られますが常にそうできるわけではありません。PLL等を使わない限り整数分の一のクロックしか得られませんから近似値で代用することになります。この誤差はどの程度まで許容できるのか考えてみましょう。