PC

IBM PCおよびその子孫・互換機の総称を「PC」と呼ぶことにします。8ビット機やNECのPC-9801シリーズ等は含みません。

本体だけでなくパーツ類や周辺機器なども含みます。

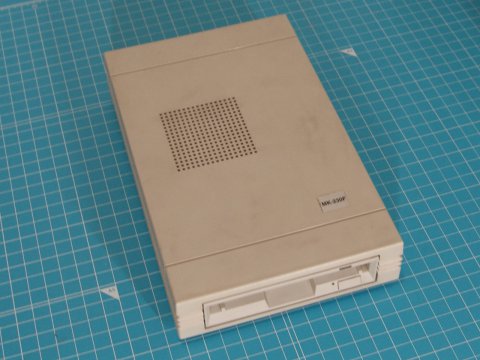

三菱化成 MK-230F MOドライブ

3.5インチMOドライブが見つかりました。

三菱化成のMK-230F、型番から想像できる通り230MBのMOドライブです。

今となってはお話にならない容量ですが、当時は手頃な容量と読み書きが自由にできる結構便利に使っていました。

仕事でもプリント基板の設計を外部委託したときなど成果物が230MB MOで納品されることも多かったです。

Intel Celeron 333/66

Slot 1 時代のIntel Celeronが出てきました。

カードエッジのところにピン番号としてA1, A73, A74, A121とあるのでこちら側が「表側」だと思うのですが確証はありません。

ファンに「Intel」ロゴが付いていることから、ヒートシンクとファン付きの「Intel boxed processor」でしょう。日本語でも名前があった気がしますが、今見ている資料が英語のデータシートなのでそのまま記載しておきます。よく見ると小さな字で「SANYO DENKI」表記もあり、あの山洋電気のファンが使われているとわかります。

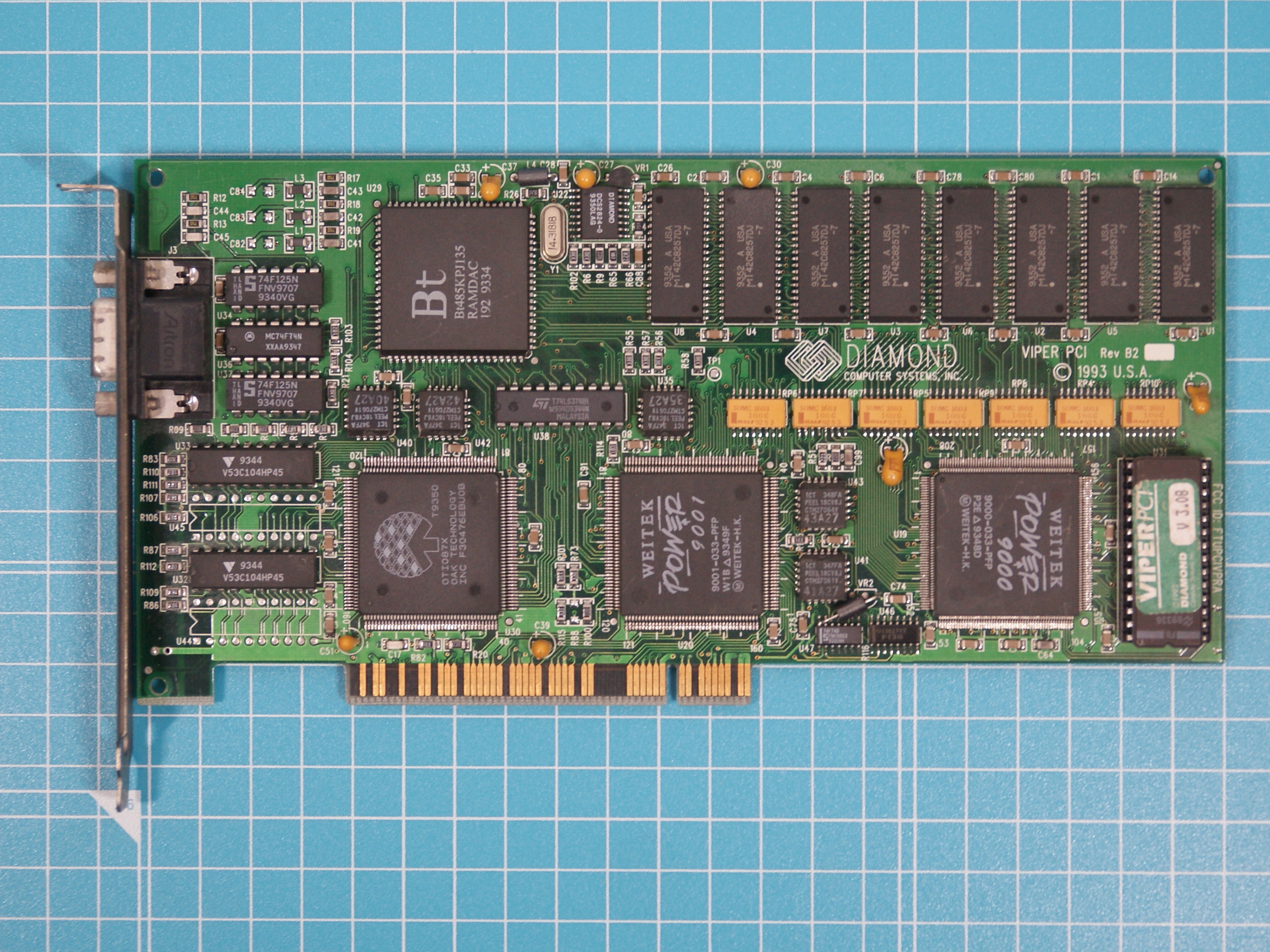

Diamond Viper PCI

これまた古いPCIのビデオボードです。

Diamond製のViper PCI、PCIにしては長いボードですね。ブラケットのコネクタはVGA (DE-15)のみです。

まだDIPのICがいくつも残っています。

BNCコネクタのVGAケーブル

これもVGAケーブルです。モニタが液晶になって出番がなくなりました。

左のコネクタはPC側で、普通のDE-15 (3列15ピン)コネクタです。

右側はモニタ側でBNCコネクタです。これは無線機のアンテナや測定器などにも使われるコネクタで、特性はよいのですが信号1本(とGND)しか通せないので数が必要になります。輝度信号は赤がR、緑がG、青がBとそのままですね。同期信号は灰にHSYNC、黒にVSYNCが出ています。信号はこれだけなのでDDCは使えません。

昔のモニタは背面にこのBNCコネクタが並んでいるのが多かったですね。コネクタはすべて同じものなので気をつけないと対応が間違って色がおかしかったり同期が取れなかったりします。もちろん正しく写らないだけで壊れたりはしません。

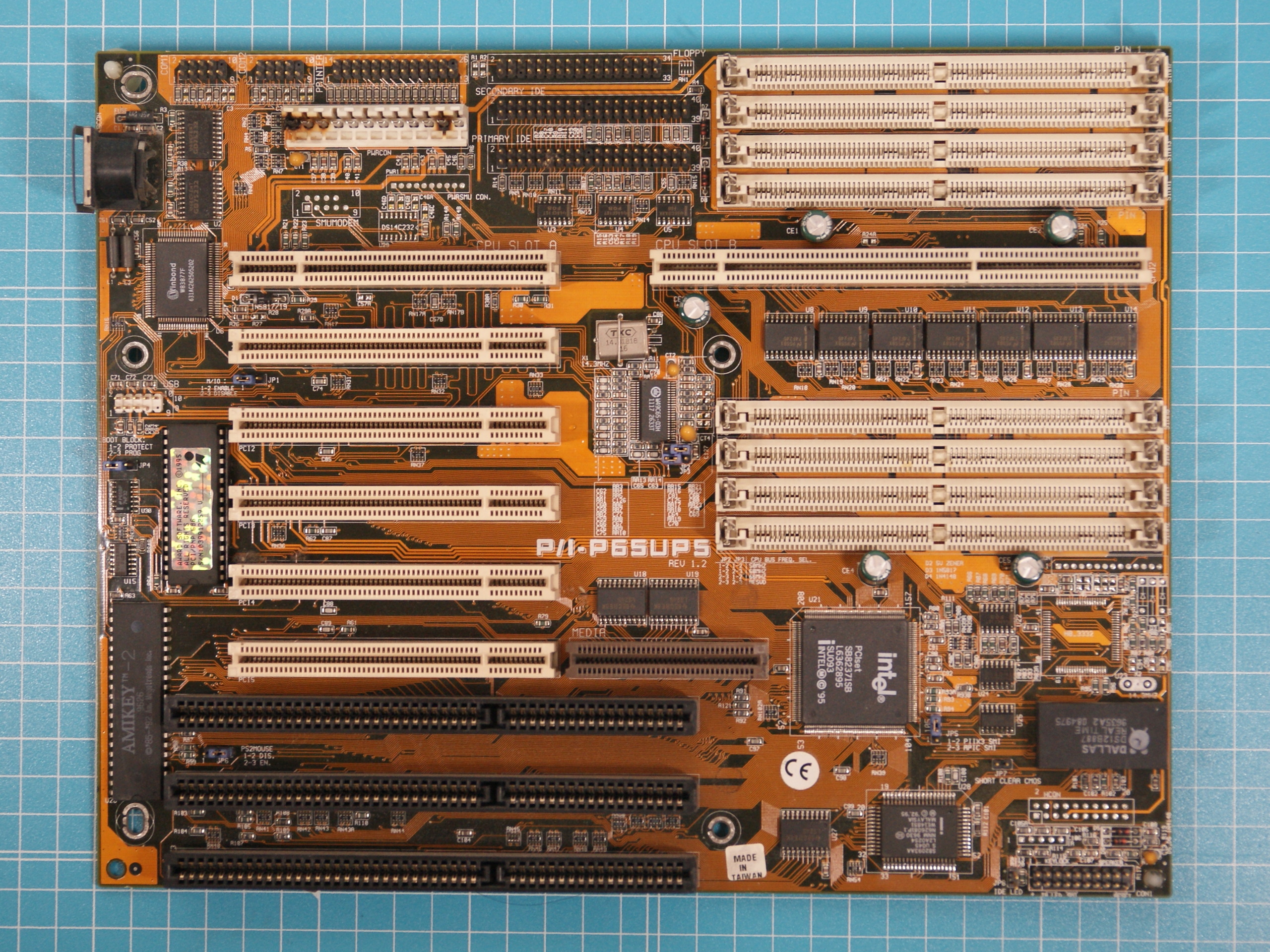

ASUS P/I-P65UP5

PCのマザーボードですが、ちょっと珍しいものが出てきました。

これがそのマザーボード、P/I-P65UP5です。

当然あるはずのあるものが見当たりません。何だかわかりますか?

電源コネクタ?

これは古いAT規格のボードなので現在のATX電源とは形状が異なりますが、ちゃんと電源コネクタはあります。

リアパネルのコネクタ?

ATではマザーボードに載っていてリアパネルに出すコネクタはキーボードのDIN 5ピンのコネクタだけです。

写真左上の黒いのがそうです。

正解は...

CPUソケットが無いんです。直接実装済みというわけでもありません。

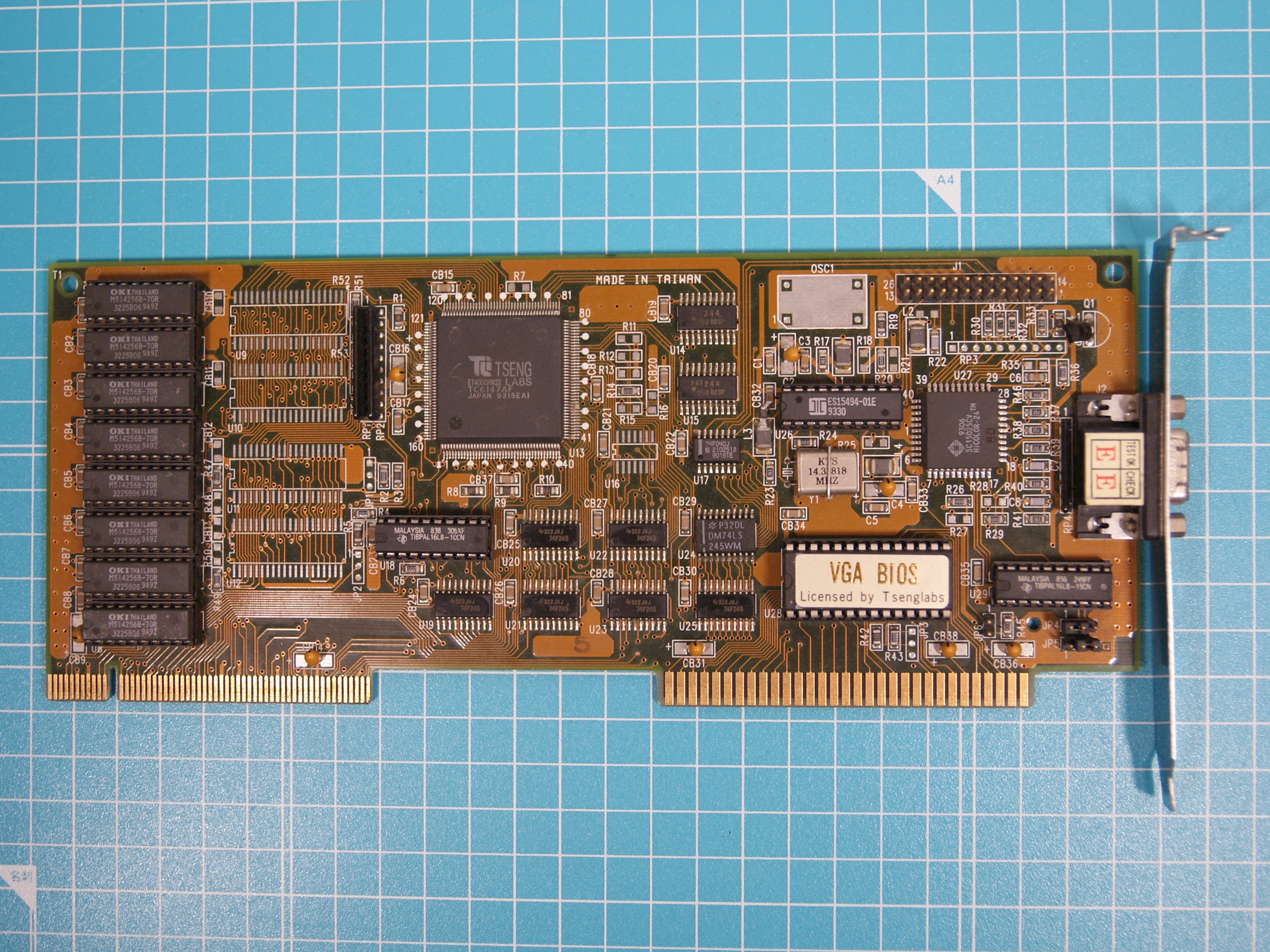

VL Bus ET4000/W32ビデオカード

懐かしいVL(VESA Local)バスのビデオカードを見つけました。

前に紹介したISA ET-4000の後継となるものです。

VL Busは主にビデオカードでの使用を想定したバスで、ISA Busを拡張する形になります。カードエッジもISAに更に追加する形となるのでカードが非常に長いのが特徴です。追加された部分はISA部分よりピッチは狭くなっています。

スロットを複数備えたマザーボードがかなりあったこと、ビデオを念頭に置きつつも単なる高速バスであること、からビデオカード以外にも使用されました。私もどこかにSCSIカードを持っていたはずです。この辺りがビデオ専用だったAGPとは異なる点ですね。

ISA シリアル・パラレルカード (2S2P)

今ではPCのマザーボードからシリアルやパラレルのポートは外されてきていますが、大昔も非搭載でした。USBなど影も形も無い時代にどうしていたかというと、これらのインターフェイスは拡張カードを挿すのが当然でした。

私がPCを組み立て始めた1990年代初めはFDD・HDD(IDE)・シリアル・パラレルの各インターフェイスを1枚にしたマルチI/Oカードが主流でした。これはシリアル・パラレルのみの、それもシリアル×2+パラレル×1という構成が多い中でシリアル×2+パラレル×2という珍しいものです。この構成を「2S2P」などと略していました。

Toshiba Libretto 110CT

東芝製のノートPC、Libretto 110CTです。海外モデルですが、日本国内でも購入できました。

左上の「TOSHIBA」、中央下の「Libretto 110CT」の文字はほとんど消えてしまっています。右上の2つの丸いボタンはマウスボタンに相当するもの。このボタンがディスプレイの裏側にある形式のポインティングデバイスは珍しいですね。

PCI VG375-2L ビデオカード

詳細不明なPCIのビデオカードです。

おそらく「VG375-2L」というのが型番だろうということで調べてみたら・・・、有名な怪しいカードだったみたいです。

ヒートシンクは剥がしていないのでチップは不明です。「BIOS」とだけ書かれたラベルも考えてみたら怪しいですね。

こういうものってコスト最優先で作って売り逃げするものだと思うのだけれど、メモリがソケットになっているのはどういうわけでしょう?

裏面も特にこれといったものは無いですね。