SBC6809E(その2)

注文していたDRAMが到着したので早速挿し替えてみました。

OkiのMSM3764A-15、今度は国内調達なのでリマーク品を掴まされた可能性は低いはずです。

まずはDIAGSB9Eでテスト、すべてPASSでしたがまだ安心はできません。

続いてBASIC9E_map0_slow.hexを試します。リセットしても何も表示されないので駄目かと思ったら、ワンテンポ遅れて起動メッセージが表示されました。RAM容量の確認でもしているのかな?

BASICで簡単なプログラムを書いて走らせてみます。

問題なさそうなので本題のUniversal Monitorの確認を始めます。

SBC6809E(その1)

今回は予告通りSBC6809Eルーズキットです。

毎度おなじみ電脳伝説@vintagechipsさんのキットです。

SN74LS783を待っている間に再入荷していたので購入、さあ組み立てようとしていたところにSN74LS783も到着してジャストタイミングでした。

写真はとりあえず組み立てたところです。ROMは基板化したROMエミュレータを使いました。

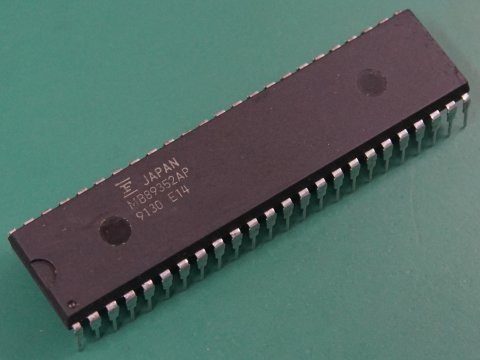

SN74LS783

74シリーズの変り種(その4)で取り上げた74LS783の現物を入手しました。

なんでこんなものを調達したかというと、これを使用したルーズキットが発売されたことと、そこでUniversal Monitorを動かしてみたいと思ったからです。

キットの方はあっという間に売り切れてしまったのですが、海外調達で時間のかかるSN74LS783をとりあえず手配したのでした。

1983年製という割には奇麗すぎる気がするのはちょっと心配です。

パワーコンディショナ交換

先日パワーコンディショナの交換工事があったのでちょっと書いてみます。

これがずっと使ってきた旧パワーコンディショナ、今は無き三洋製でした。

年末のある日、朝台所に行くと変な(ちょっと香ばしい)香りがしてもう明るくなっているのに発電量の表示が消えていましいた。

あれっと思って運転スイッチを入れなおすと煙が出てくるではないですか。

慌てて運転スイッチを切り系統側のブレーカを切りました。パネル側も切りたかったのですが見当たらない(後に屋外にあると判明)ので、煙もおさまったこともありそのままにしました。

この日はちょうど妹が退院してくる日でもあったので、後日メーカの方(三洋はもうないので事業を引き継いだパナソニックの方)に見てもらいました。

最近のお買い物(2022/2)

今日3回目の接種に行ってきました。2回目(8/28)からちょうど6ヶ月です。

大規模接種センターは余裕があるらしく、予約が1日出遅れたのですがそれでも多くの時間帯に空きがあって不自由なく選べました。去年のようなあっという間に予約枠が埋まってしまうような状況ではこんなピンポイントの日の予約なんて取れません。

トイレの照明

トイレの電球が切れてしまったので...

築50年以上なのでこんなのがついています。

ガラスのカバーが割れておりますが、特に困っていないのと交換が大事になりそうなのでそのままになっています。

右側のピンを抜くと、カバーが左側を軸に開き電球の交換ができます。

カバーを開くと中はこんなになっていました。

この電球ソケットは磁器製ですね。ソケットから出ている赤い電線は1本ずつになっていますがこれも袋打コードと呼ぶんでしょうか?

白と黒のは壁からの配線、接続部がちょっと不安。

EMILY Boardの基板化

ROMエミュレータに続いてEMILY Boardも基板化してみました。

既存のボードからIC類を移植して組み上げたところです。

これをプリント基板化した理由はROMエミュレータとは少し異なります。

EMILY Boardは新たなプロセッサをちょっと動かしてみるには便利なのですが、それ以上のことをしようとするとメモリ容量がネックになります。メモリ容量を拡大した改良版を計画しているのですが...

その前に現状の資料を整理しておこうと回路図を清書することにして、その確認のために実際に作ってみました。送料を除くと約500円で作れるのでこんなことも気軽にできてしまいます。

クロック発振器ソケット

前に専用ライタを買って以来なにかと多用しているクロック発振器SG-8002DCですが、プリント基板を作るようになるとちょっと厄介な問題があります。

このデバイス、8ピンDIPの1, 4, 5, 8ピンに相当する足がある4ピンです。8ピンのソケットに挿せるのでいつも代用していたのですが...

CAD上では4ピンで、デフォルトのフットプリントも当然4ピンです。2, 3, 6, 7ピンの位置に穴はないので直付けすれば問題はないのですが、ソケットを使おうとしても通常の8ピンのソケットは使えません。

MUTIF09の時は邪魔なピンを抜きました。丸ピンのソケットなら穴の開いた台の上に逆さに置いてピンをペンチで押し込むようにすれば抜くことができます。

uPD7800Gボードでは専用にフットプリントを作成しました。普通の8ピンでも良いのですが、このSG-8002DCは横幅が大きいため気を付けていないと隣のデバイスと干渉することがあります。それでコートヤードを広めにした専用のものを作ることにしました。

ATtiny2313のクロック初期値

前回、ATtiny2313のクロック設定(フューズCKSEL3..0)の初期値がデータシートと異なっていると書きました。

新たに入手したものの初期値も確認してみました。