パーソナルなコンピュータの補助記憶事情 (第4回:フロッピーディスク)

第4回目はフロッピーディスク、OSのライセンスを紐付けるためだけに購入する人がいるくらい安くなりましたが、1980年代中頃まではパソコン本体よりはるかに高価な周辺機器でした。

例えば日本最初期のパソコンの一つPC-8001の定価は168,000円でしたが、純正のフロッピーディスクユニットPC-8031(5.25インチ1Dドライブ×2+コントローラ+電源)の定価は310,000円もしました。多くのユーザがカセットテープを使っていたのも仕方のないことです。

最初のフロッピーディスクは直径が約200mmの8インチと呼ばれるものです。個人用にはあまり使われませんでしたが、5.25インチや3.5インチで「高密度」フォーマットが使えるようになるまでは容量が大きかったのでビジネスを中心に使われました。代表的なフォーマットには以下のようなものがあります。

パーソナルなコンピュータの補助記憶事情 (第3回:QD,バブルメモリ,ROM)

フロッピーディスクに行く前にマイナーなものを見ておきましょう。

クイックディスク(QD)はテープとディスクの中間のようなものです。形状はフロッピーディスクのような円盤ですが、ディスクの回転とヘッドの移動が独立している通常のディスクとは異なり、回転と連動してヘッドが移動する仕組みになっています。その結果、記録は同心円状ではなく渦巻状になります。もちろんランダムアクセスはできません。

容量は片面64kBで、裏返して使えるので合計128kBになります。

MZ-1500など一部のパソコンに使われた他、ファミリーコンピュータのディスクシステムに使われました。ファミリーコンピュータ用では汎用のディスクが使えないように故意に形状が変えてありました。

磁気バブルメモリは磁性体薄膜を使ったメモリで、テープやディスクとは異なり機械的な動作無しで電気的に読み書きが可能です。磁気記録なので不揮発性です。

パソコン用の採用例は少ないですが、BUBCOM-80やFM-8に使われました。32kBと128kBのメディアがありましたが、容量に比べて非常に高価でフロッピディスクの代替品にはなりえませんでした。

ラジオ会館のショールームで画像を読み込ませてフロッピーでディスクよりこんなに速いというデモをしていたのを憶えています。

パーソナルなコンピュータの補助記憶事情 (第2回:カセットテープ)

フロッピーディスクの普及まではオーディオ用のカセットテープが広く使われました。

コンピュータの補助記憶装置として欠点も多いとはいえ、次のように当時の事情によくマッチしていたといえます。

パーソナルなコンピュータの補助記憶事情 (第1回:半導体と紙)

これまでいろいろと書いてきましたが、そういえば補助記憶装置についてはまだだったと思います。

さて補助記憶装置というとどんなものを想像するでしょう? 今だとHDDやSSDあたりでしょうか。

定義としてはCPUが直接アクセスできないメモリとするのが一般的です。

補助記憶装置の話を書く前にブートプログラムの置き場所について書いてみます。

まだパソコンと呼ばれるものがなかった頃、コンピュータを自作する上での大きな問題の一つが電源投入時に実行するソフトウェアをどうするかでした。これ無しではキーボードや表示装置を動かすことも、補助記憶装置を使うこともできません。

最も原始的なのは人間に頼ることです。電源を入れたらスイッチ等を利用してRAMに直接書き込んでいきます。電源を入れるたびに行なわなくてはならないので一度入力したら極力電源は切らないという運用になります。

光送受信モジュール

予告したディジタルオーディオ用の光送受信モジュールです。

東芝製のモジュールです。送信用と受信用が一つずつですが、外見からは(型番を見ないかぎり)まったくわかりません。

光コネクタ部分にはキャップがしてあります。

保護キャップを外してみました。

中央の丸穴の奥に発光・受光素子があります。上部の丸穴はケースへの固定用のネジ穴ですね。

YM3434とPCM58P

YM3434とPCM58P×2のセットも出てきました。

ヤマハのYM3434です。ヤマハのICというとFM音源が有名ですがディジタルオーディオやビデオのICも多くあります。これはその中のディジタルオーディオ関係で2-Channel 8-Times Oversampling Digital Filterというものです。

どういうことかというと例えば44.1kHzサンプリングの信号を入れて、44.1×8 = 352.8kHzサンプリングの出力を得るためのものです。高速なD/Aコンバータが必要になる代わりに出力のアナログフィルタを簡略化できるというわけです。

Century HP31 (分解編)

いつものようにHP31も分解してみました。

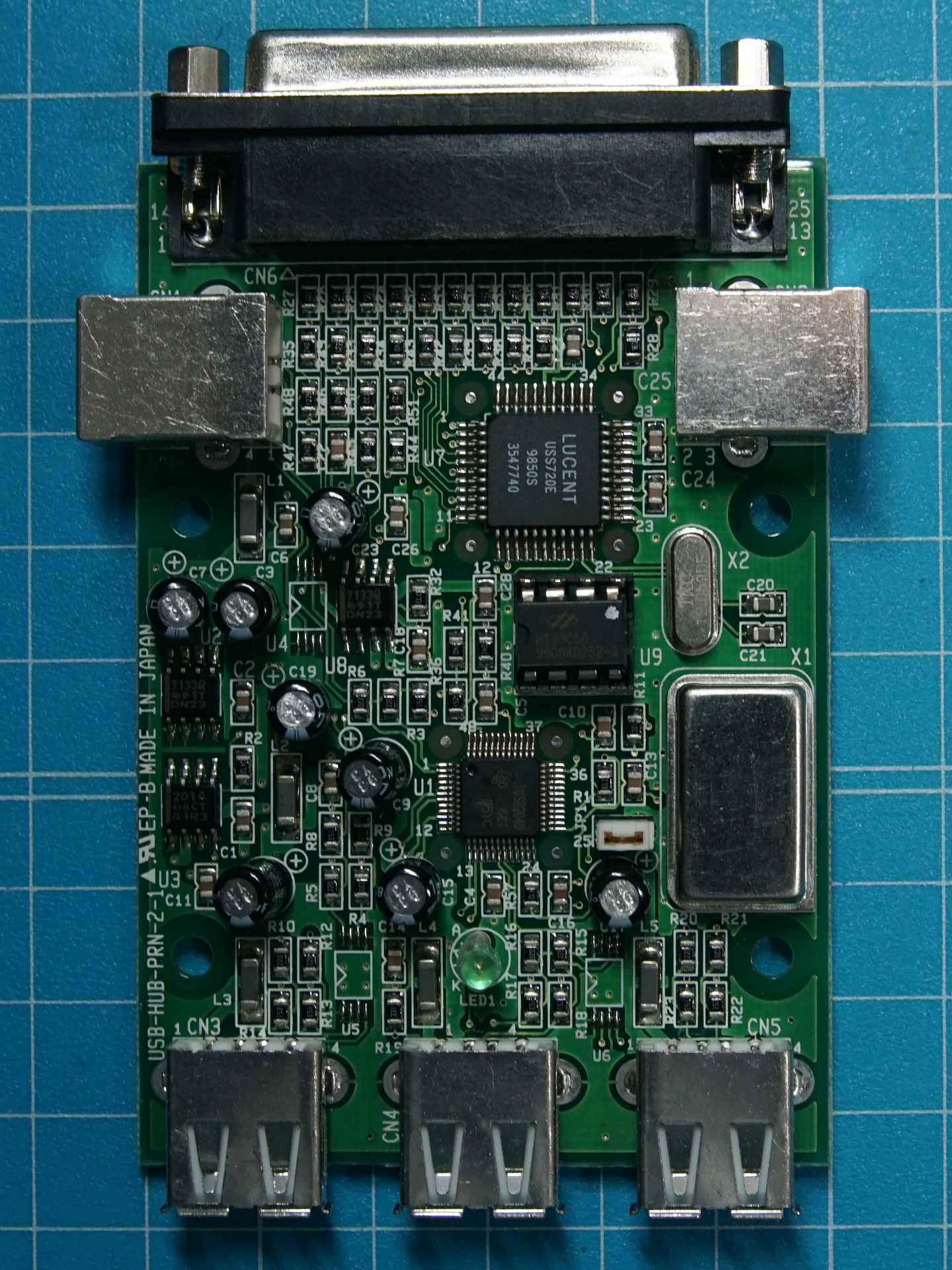

上の方にあるU7 USS720EはUSB⇒IEEE-1284(パラレル)変換のデバイスです。右下にあるX2 12.059MHzの水晶はこれのクロック、資料によると12MHzとなっているのですが何故半端なものを使っているのでしょう?

すぐ下のU9 HT93C56はDevice Descriptor, Configuration Descriptorの定義用でしょう。

さらに下のU1 TUSB2040は4ポートのUSBハブのICです。やはり予想通り4ポートのうちの1つをパラレル用にしているのでしょう。かなり古いデバイスなのでFull-Speed(12Mbit/s)までの対応です。

これもDescriptor用のROMを外付けできるようですが、I2C接続なので上のHT93C56はこれ用ではなく上のUSS720Eのものと判断しました。

Century HP31 (外観編)

パラレル変換付きのUSBハブも見つけました。

Century HP31、USBハブにUSB⇒パラレルの変換器を一体化したものです。

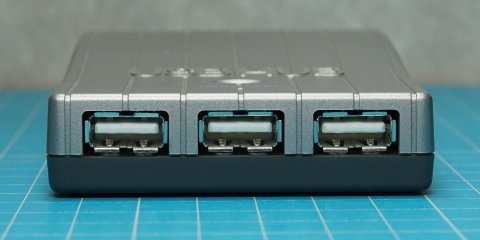

前面にはダウンストリームのAコネクタが3つ並びます。

USBハブとしてはポート数は少ない部類です。おそらく1ポートは内部でパラレル変換に接続されているのでしょう。

平衡フィーダー線とコネクタ

昔はテレビやビデオを買うとこんなものが付属していたものです。

アンテナ線をFコネクタに接続するためのものです。

今では両端にFコネクタの付いた同軸ケーブルを使うのが普通ですが、以前は自分でこんなコネクタを付けなければならない場合もありました。平行フィーダー線(後述)だったり、コネクタの付いていない同軸ケーブルが壁から生えていたりしたからです。

このコネクタは平行フィーダー線でも同軸ケーブルでも使用できる両用のコネクタです。

平行フィーダーの場合は外側のネジで接続します。同軸ケーブルの場合はフタを開けて内部に接続できるようになっています。