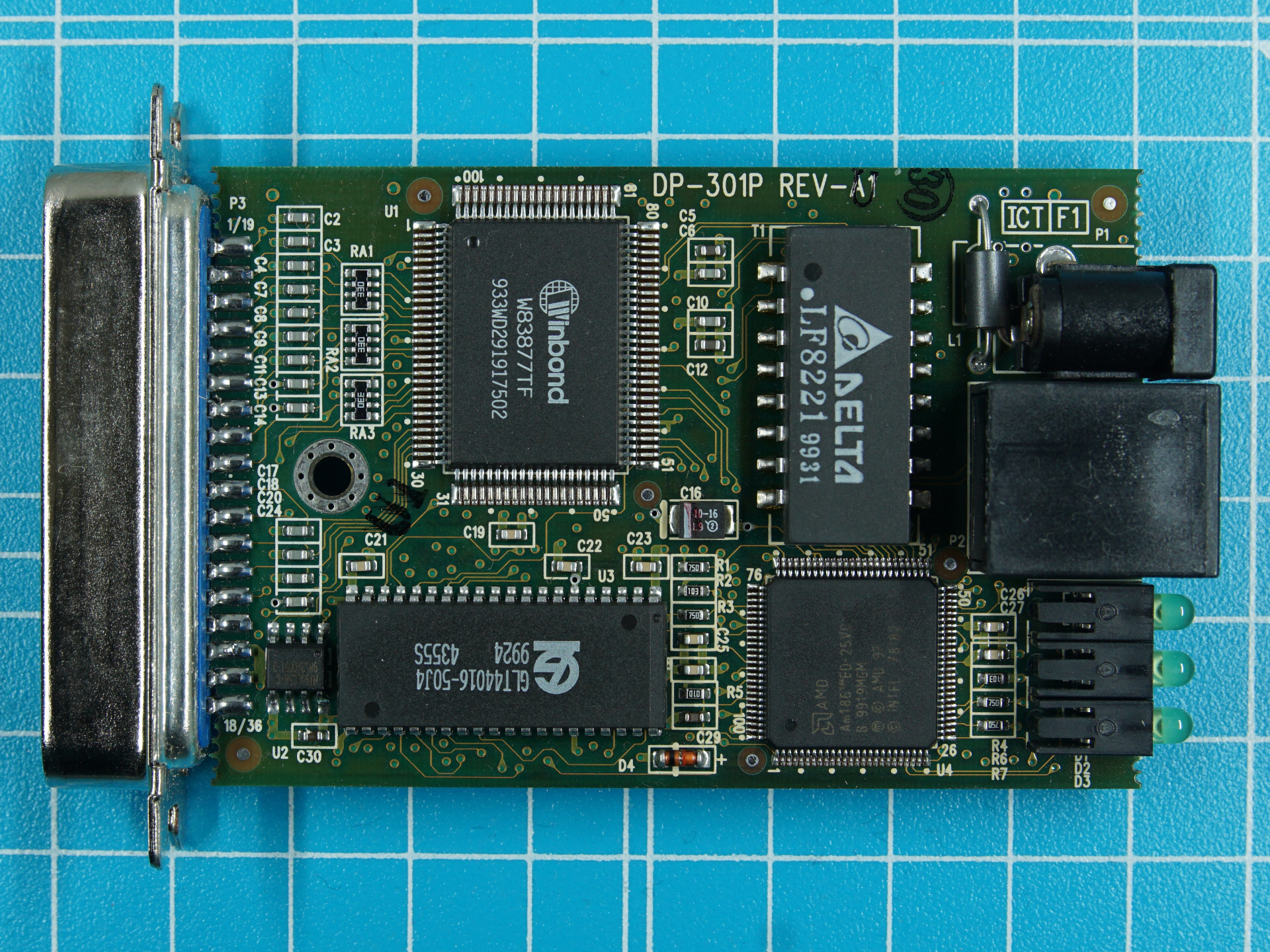

BIOS ROM

久しぶりに組んだのでPC用のネジなどを保管していたパーツケース引っ張り出したんですが、その中からこんなものが出てきました。

AMIBIOSのROM、「386DX ISA BIOS」とあり80386DX用のものです。

この頃はどこのマザーボードを購入してもBIOSは大抵このAMIかAwardのいずれかが載っていました。他にPhoenixも有名でしたが私は実機を見た記憶がありません。

パッケージはセラミックのようですし、ラベルの下から遮光シールが見えていますのでUV-EPROMのようです。左に白線があるのでFairchild(時期的にNational Semiconductorの頃かも)と思われます。試しにTL866AでIDを読んでみたところMfr=8F, Dev=85だったのでFairchild NM27C512でした。