BBD

ちょっと珍しいデバイスが出てきましたので今回はそれについて書いてみたいと思います。

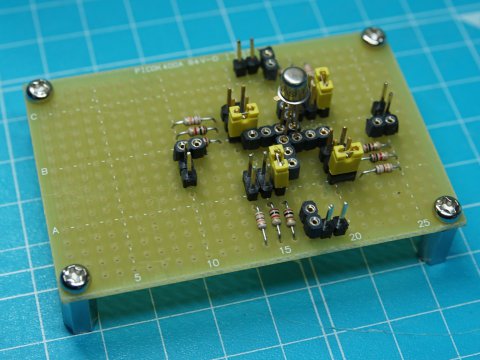

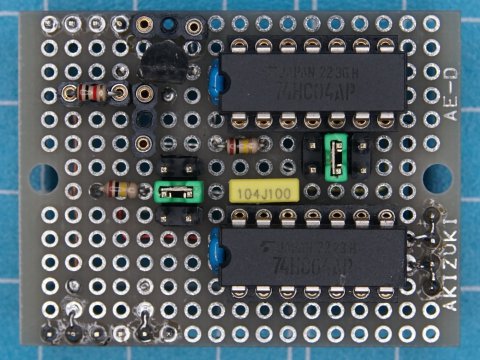

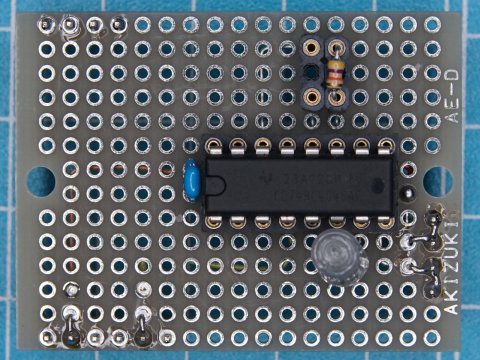

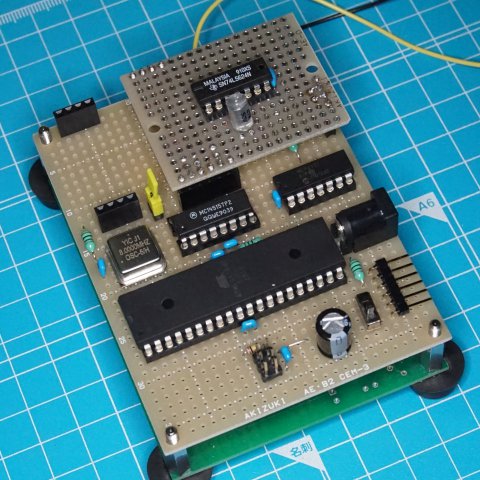

それがこのMN3208、8ピンですが少し変わったパッケージですね。14ピンの内側6ピンを抜いたようなものです。

これはBBD(Bucket Brigade Device)と呼ばれるオーディオ用の遅延素子です。原理は...... 大雑把にアナログ値を扱えるシフトレジスタといったところでしょうか。大量のコンデンサを並べて電荷を順に転送していくことからBucket Brigade(バケツリレー)と名付けられました。

MN3208は2048段でクロックは10~100kHzなので遅延時間は10.24~102.4msとなります。えっ、計算が合わないって?

2相クロックを用いて1つおきに空にしている(でないと転送できない)ためです。