NEC uPD77P20D

今度のものは初期のDSP(Digital Signal Processor)です。

NEC製のμPD77P20D、μPD7720AのマスクROMをUV-EPROMに置き換えたものです。

元になったμPD7720は1980年の発表と古いものですが、入手したこれは1995年製と比較的新しいものでした。NECロゴも新しいものになっています。

今では汎用プロセッサを用いて音声信号の処理を行なうことは簡単ですが、1980年頃のプロセッサでリアルタイムの音声処理を行なうことは容易なことではありませんでした。そこで汎用性を犠牲にして音声などの信号処理に特化したプロセッサが作られました。それがDSPです。

このプロセッサは1命令を240nsで実行しますが、この1命令で16×16ビットの乗算が可能です。同時にポインタの変更やレジスタ間のデータ転送もできるようです。

250MHzプリスケーラ

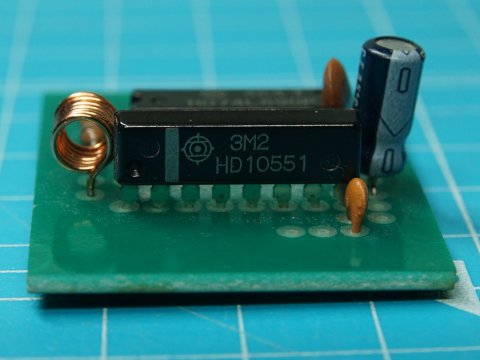

先日の6桁周波数カウンタキットに付属のプリスケーラもあっさり出てきました。

250MHzまで対応のプリスケーラ基板です。

入力信号を1/100に分周し、件の周波数カウンタで250MHzまでの周波数測定を可能にします。

この基板にはSIPのICが載っているので上からだけではなく前面からの写真も載せておきます。

N8X300を動かすには...

確定申告の締め切りが迫っていてこんなことをしている場合ではないのですが...

先日のN8X300を動かすために何が必要か考えてみました。

データ用RAMは専用のN8X350を入手できています。

やはりバイポーラのSRAMで、256×8bit構成です。N8X300のデータ用メモリ空間は256×8bitが2バンクなのでこれ一つで片方を埋めることができます。

このRAMの面白いところはアドレスラッチを内蔵しているところ、アドレスとデータのバスを並列にしてN8X300のIV0~IV7に直結が可能です。ファミリなので他の制御線もそのまま接続できます。

プログラム用ROMはどうしましょう?

8259 PIC

これはPCなどに採用されたので広く使われましたが、私はこれまであまり関わることがありませんでした。

NEC製のμPD8259AC、オリジナルはもちろんIntelの8259A PIC(Programmable Interrupt Controller)です。8080, 8085, 8086/8088に対応した割り込みコントローラになります。

これは1983年製のようですね。

このデバイスは8本の割り込み入力ピンを持ち、そのどれかに入力があるとCPUに対し割り込み要求を行ないます。次にCPUがINTA(割り込み応答)サイクルを実行するので8本のうちどれに入力があったかを応答します。

割り込み要求までは全プロセッサ共通ですが、INTAサイクルは 8080, 8085 と 8086/8088 では異なっています。

6桁周波数カウンタキット

今回出てきたのは大昔に作ったキット。

秋月電子通商の6桁周波数カウンタキットです。

バラックのまま出てきましたが当時もこの状態で動かしていたように思います。主にロジックの数MHz程度で使っていたのであまり問題にならなかったのでしょう。

250MHzまで測れるプリスケーラも付属していたはずですが、結局一度も使わなかったような。今回も未発見です。

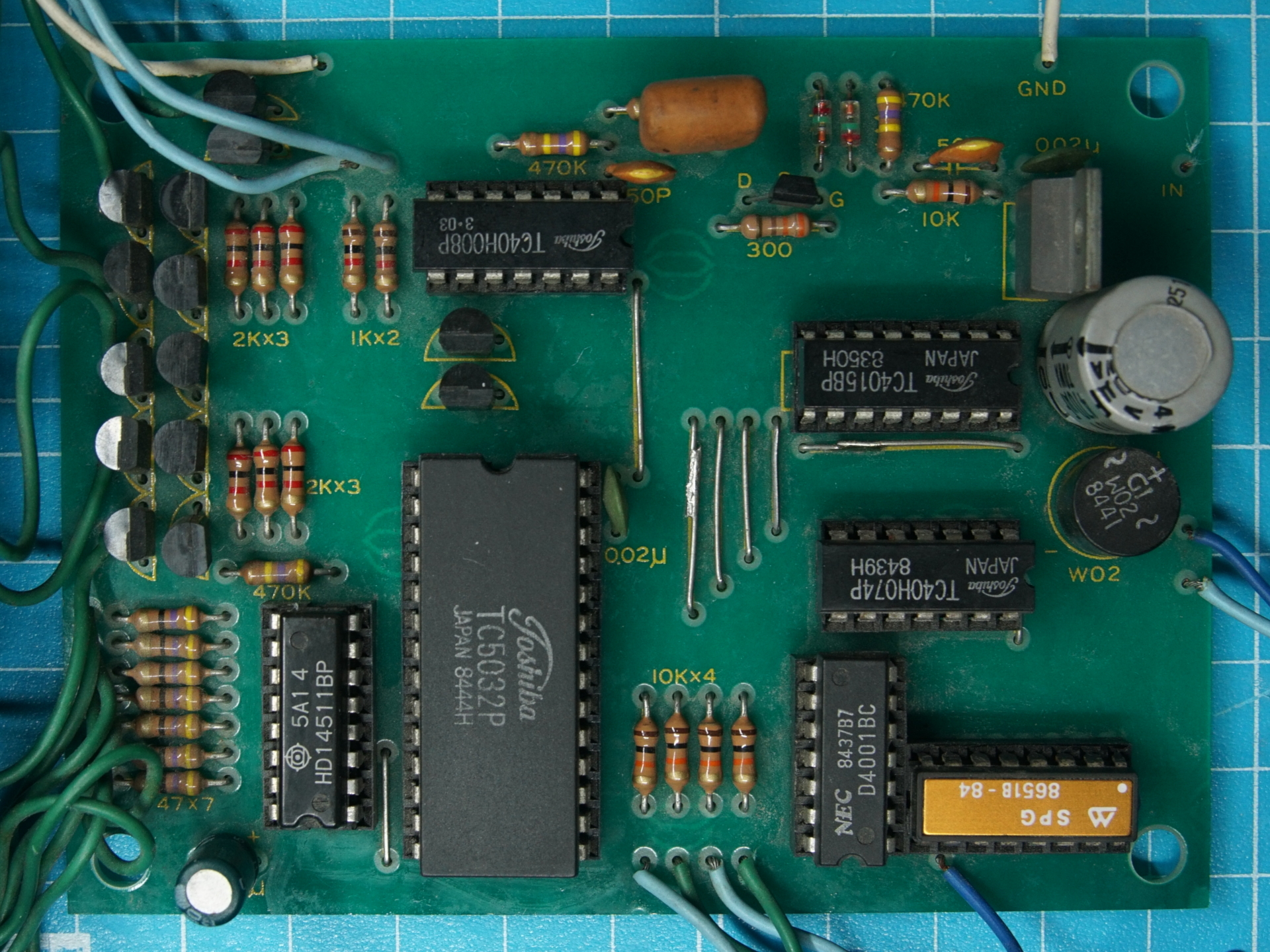

メイン基板です。

ひときわ大きな28ピンDIPはTC5032P、10進6桁のカウンタです。ダイナミック表示なのでこのピン数に収まっています。昔はこういう専用ICが多かったですね。

N8X300

またまた変わったマイコンが手に入りました。

SigneticsのN8X300というものです。8135とあるので1981年製でしょうか。

これにはいくつかの風変わりな点があります。

まずはパッケージです。パッと見では変わっているように見えないかもしれませんが、ピン数を数えてみてください。片側25の50ピンなのです。48ピンの上は64ピン(表面実装では52ピンがあります)しか無いと思っていたのですが...

ピン間は標準的な100mil、幅は64ピンと同じ900milとなっています。

次に半導体プロセスも変わっています。現代のプロセッサはほぼ全てがCMOSプロセスです。それ以前はnMOSが使われ、最初期の4004などはpMOSプロセスが使われていました。

電動ポンプ

昔の私は何でこんなもの買ったんだろうというものをいろいろ買っていますね。今回出てきたのはこれです。

これは電動ポンプ、左の樹脂部分がポンプで右側が直流モータですね。

左側に突き出ているのが液体の入り口で、写真上のほうに出ているのが出口だと思われます。

そう思う理由は2つあります。

一つは遠心式ポンプと考えると入口・出口の位置がつじつまが合うことです。遠心力を利用するので回転の中心が入口で、出口は演習の外側に接線方向になりますが、このポンプの形状とうまく符合します。

もう一つはチューブとの接続部の形状です。入口側はポンプの運転に伴って圧力が下がるのでチューブが抜ける心配はあまりありません。一方出口側は圧力が上がるので抜けないようにする必要があります。返しがついている上の方が出口ではないかと思われるわけです。

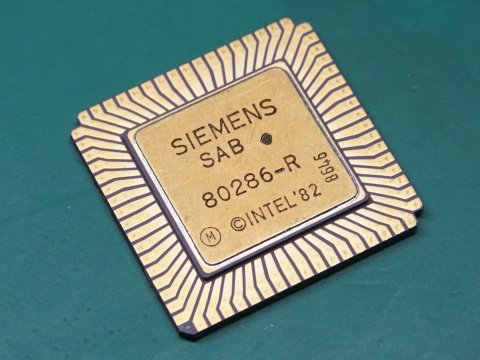

SAB80286(LCC)

PGAの80286は以前お見せしましたが、これはLCCあるいはLLCC(Leadless Chip Carrier)のものです。

Siemens製のSAB80286-R、いつもは表側の写真から載せるのですが今回は訳あって裏側からです。

Intelはパッケージ記号が先頭にありますが、これは最後の「R」がLCCを表します。Rの前に数字が無いので8MHz版、「8646」とありますから1986年製と思われます。

放射状のライオンのたてがみのようなところが端子です。周囲の点状の傷がソケットに押し付けられた跡です。PLCCとLLCCのソケットの後半のソケットがこれに適合するもので、周りに並んでいるピンがバネになっていてこの端子に押し付けられます。