Z8671を動かす

新しいデバイスを手に入れても実際に動かすのは遅くなることが多いのですが、今回はすぐに動かせました。これも Twitter にさらしたおかげかもしれません。

いつものように動作確認できる最小構成です。Zilogの資料では7チップとなっていますが、ROMを省略して(-1)、シリアルのレベルシフタを1488+1489⇒SP3232にして(-1)、クロックを独立発振器に変更して(+1)、なので合計6チップ構成です。

基板レイアウトはINS8073ボードやP8052AH-BASICボードとあわせています。電源・シリアルのコネクタも一緒です。

Z8671

前から欲しいと思っていたBASIC内蔵マイコンのZ8671が手に入りました。

オリジナルはもちろんZilogのZ8671、これはSGS製のセカンドソース品ですね。2kBのマスクROM内蔵のZ8601にTiny BASICを格納したものです。

「A」が付かないので8MHz品、プラスチックパッケージで動作温度範囲は0~70°Cのものです。

これにRAMを接続してターミナルを用意すればBASICが使えます。

さらにBASICプログラムをROM化することもでき、決まったアドレスにROMを用意すれば自動実行されます。速度が問題にならなければBASICで組み込みシステムもできるわけです。

日本を変えた千の技術博(後編)

前回に引き続き「明治150年記念 日本を変えた千の技術博」をお送りします。今回は計算機編です。

地震波の解析用に作られたアナログ計算機、SERACです。

真空管式で1961年製です。入力はフィルムに記録された地震波形を光電管で読み取り、結果はペンレコーダで出力されます。

残念ながら内部構成などの説明はありませんでしたが、一般的なアナログ計算機であれば加減算器・積分器・微分器などをパッチコードで接続してプログラミングします。

そういえば学生時代に実習でアナログ計算機やりましたね。IC時代のものですから卓上サイズでした。

日本を変えた千の技術博(前編)

国立科学博物館は以前訪問していますが、企画展目当てに行ってきました。「明治150年記念 日本を変えた千の技術博」、3月3日までの開催です。

例によって電気関係の展示をいくつか紹介していこうと思います。今回は計算機以外です。

これはコヒラー検波器(コヒーラ検波器・コヒーラ管とも)と呼ばれた初期の検波器です。ガラス管の2つの電極の間に金属粉が封入してあり、電波を受けると抵抗値が下がります。電波が無くなってもそのままでは元に戻らないので、機械的に衝撃を与えるなどしてリセットする必要があります。

このような特性なので当然のことながら電信にしか使用できません。

これ子供のころ愛読していた図鑑に載っていたのを憶えていますね。

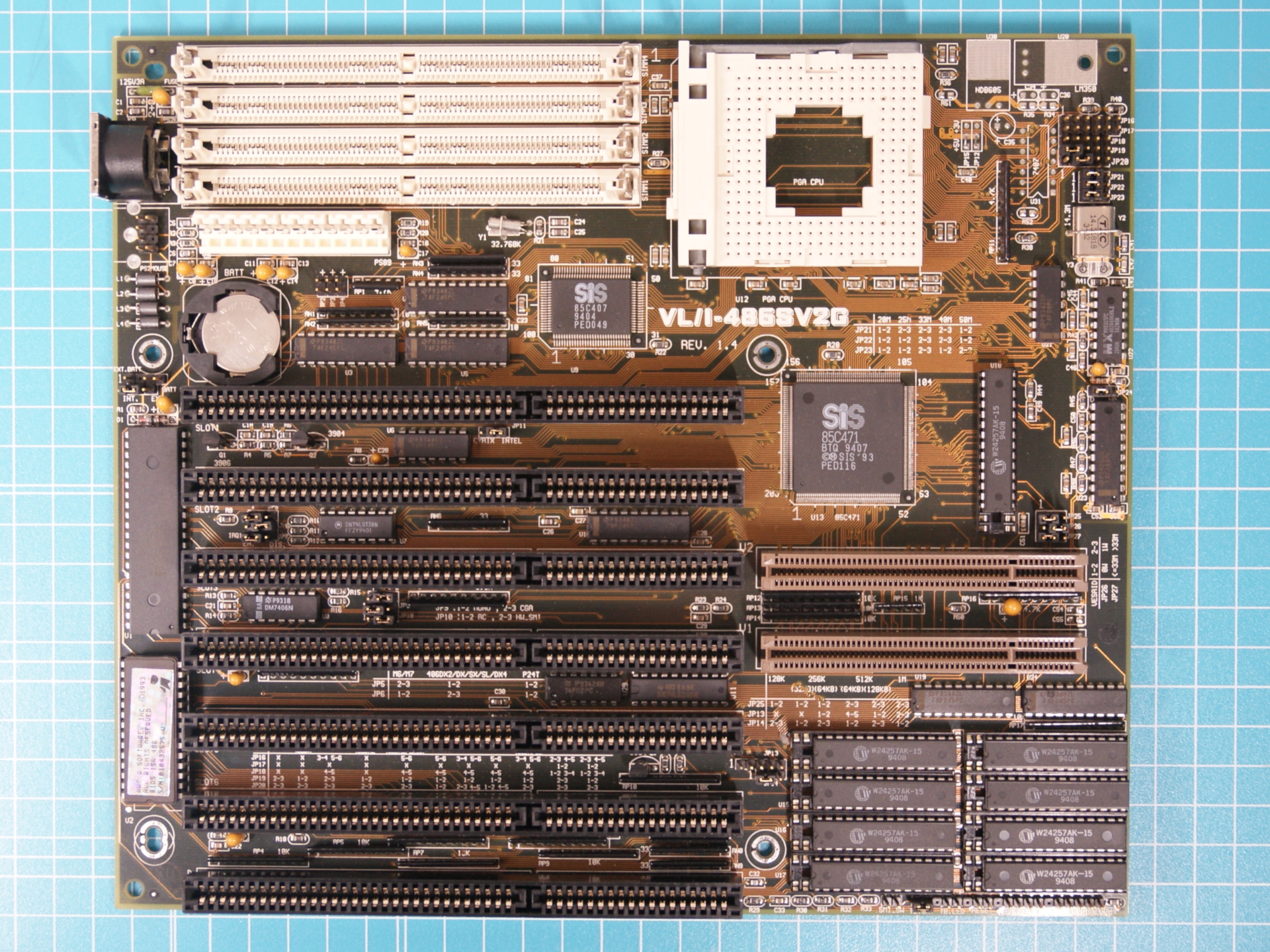

ASUS VL/I-486SV2G

PC用マザーボードを取り上げるのは久しぶりです。これまたかなり古いものになります。

ASUSのVL/I-486SV2Gです。名前からわかるように80486用でATフォームファクタ、SIMMが72ピンであることとVLバスということから80486用としては後期のものですね。

拡張スロットは16ビットISAが7本、うち2本はVLバスになっています。今と違ってオンボードデバイスはATキーボードくらいなので、このスロット数はそう余裕があるわけではありません。

最低でもVGAボードとマルチI/Oボード(HDD, FDD, シリアル, パラレル)の2枚は挿さないとPCとして成り立ちません。さらにサウンドとネットワークを積むならもう2枚、これで半分以上が塞がります。

スロットの間にも74シリーズのTTLが配置されています。まだDIPが使われていますね。

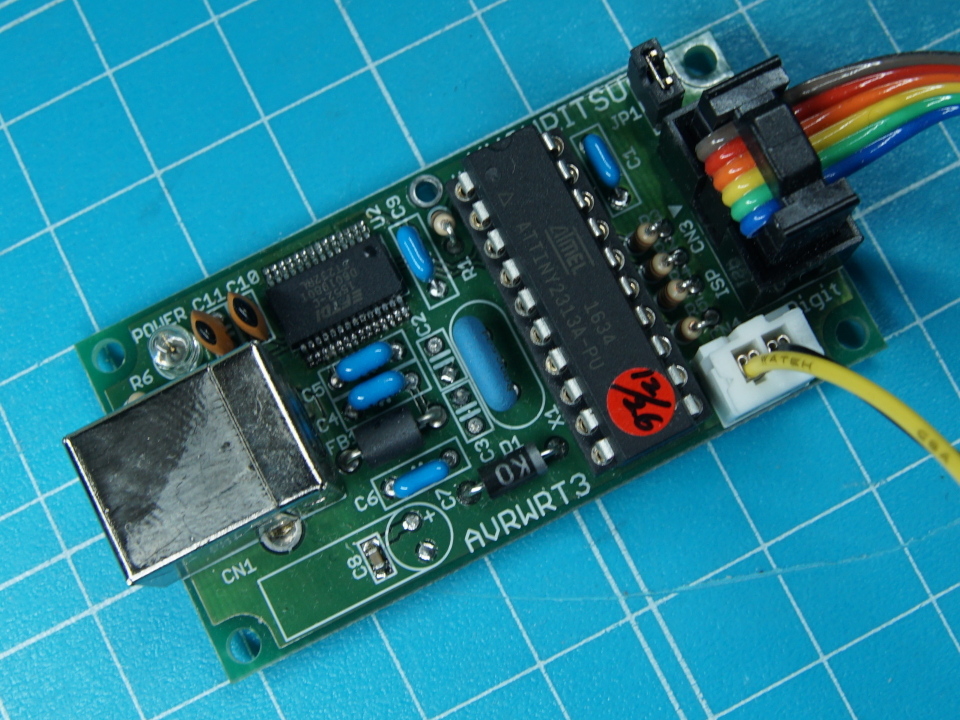

AVRWRT3

製作中のボードでATmega644を使用予定なので昔買った書き込み器を引っ張り出してきました。

共立エレショップのAVRWRT3、以前取り上げたAVRプログラマなどと同様ISP方式のプログラマです。

買ったきっかけはATmegaやATtinyを使い始めたためでした。使っていたのはどれもアプリケーションノートAVR910をベースにしたもので、新しいデバイスには対応していません。ネットを探すと製作記事もいろいろとあるのですが、どれがいいか考えているときにこれを見つけたのでした。

とりあえず使いそうなデバイスには対応していましたし、価格も安く(2,500円ほどだったと思います)買ってしまったのでした。

PCM56P

以前PCM58Pを取り上げましたが、さらにPCM56Pも出てきました。

Burr-BrownのPCM56P、2つありました。

マーキングはかなりビジーになっています。1987年の日本製ですね。右下の「J」は他と若干色が異なっていますが、おそらく後から実測して選別しているのでしょう。

これはオーディオ用シリアル入力の16ビットのD/Aコンバータ、1チャンネルのものなのでステレオ用に2つあるのは自然なことですね。電源はロジック系とアナログ系がそれぞれ5~12Vの正負電源が必要です。PCM58Pと異なりビット重みの微調整はMSBのみとなっていて、ピン数は16と少なくなっています。

「J」についてデータシートで確認すると全高調波歪率によるランク分けでした。DIP品のPCM56PではK,J,無印,Lの4種、SOIC品のPCM56Uは無印のみとなっています。

EPSON SG-Writer II

前から気になっていた、けれどもなかなか踏ん切りのつかなかったEPSON SG-Writer IIを買ってしまいました。

これはSG-8002DC(他にもありますがこれがDIPで入手も容易)という発振器に希望の周波数や振幅などを設定するツールです。この発振器は内部がPLLになっていてその分周比などを内蔵のOTPROMから読み込んで動作します。専用のソフトウェアに希望の条件を入力してOTPROMに書き込むことで任意の周波数の発振器が得られるというわけです。

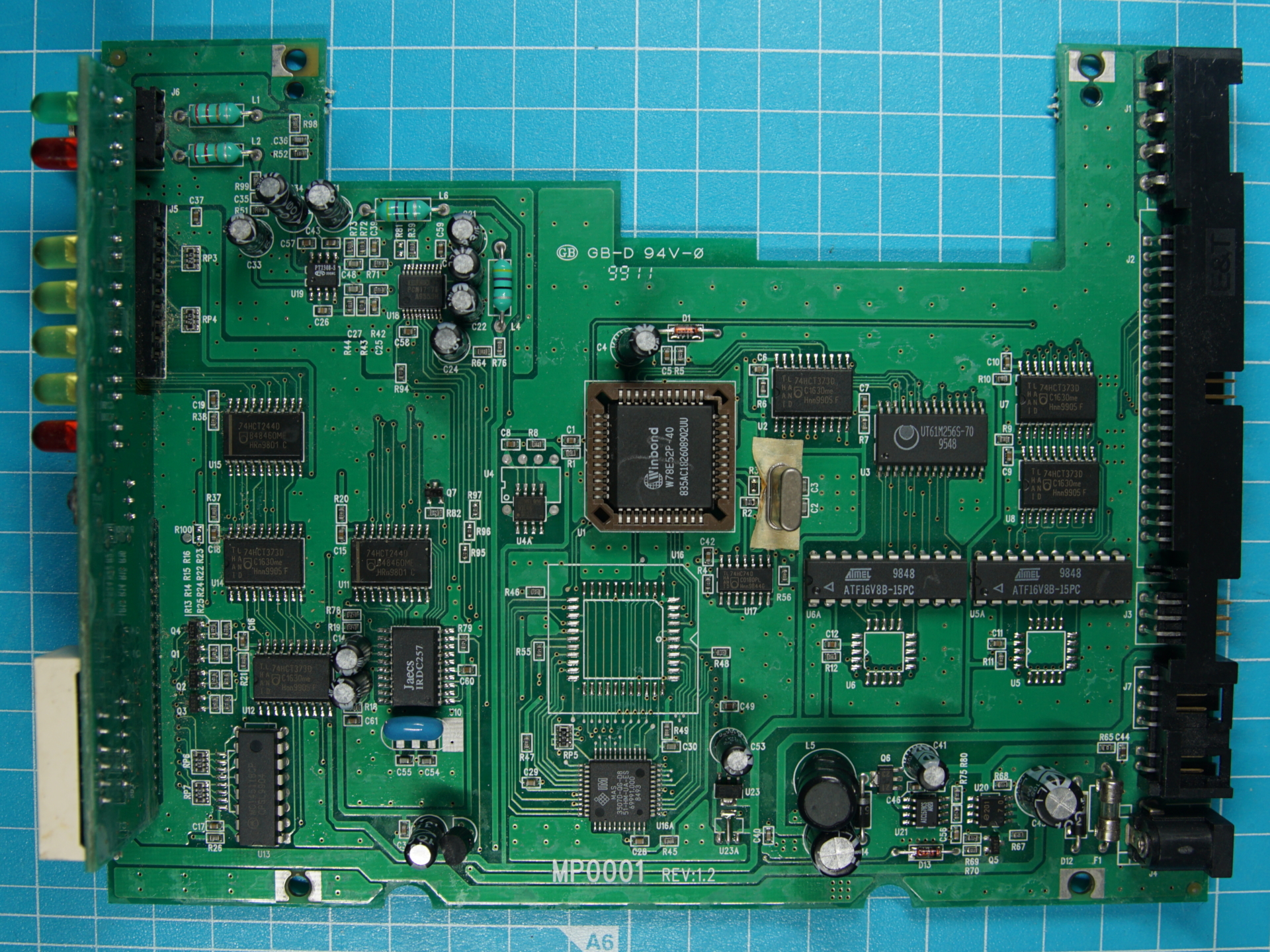

MP-ROM (分解編)

MP-ROMはまだ使うつもりですけど、ちょっと内部を覗いてみましょう。

中にはこの基板が1枚入っています。

中央のソケットに入っているPLCCのW78E52P-40は8kBのFlash EEPROMを持ったマイコンです。型番からも想像できるようにMCS-51の流れを汲み、最大クロックは40MHzに達します。

右にあるUT61M256S-70はズバリのデータシートが見つかりませんが、おそらく32k×8bitのSRAMと思われます。W78E52の内蔵RAMは256バイトしかないので外付けしているのでしょう。ディスクの曲リストを持つことを考えると256バイトでは明らかに不足しますから。

その下に2つあるATF16V8BはGALですね。DIPの替わりにPLCCも使えようにパターンが用意されています。