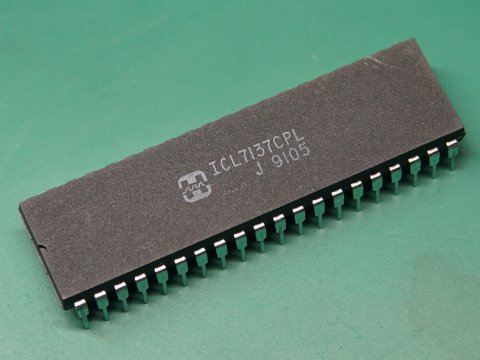

ICL7137

いつもマイコン関係のデバイスが多いですが、こんなものを見つけました。

HarrisのICL7137CPL、パネルメータ用のA/Dコンバータです。これはLEDをドライブ可能ですが、姉妹品にLCD用のICL7136CPLというのもあります。

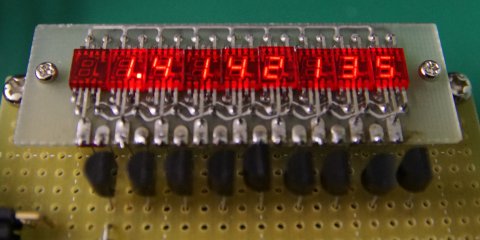

3½桁のA/Dコンバータに7セグメントデコーダ・ドライバを合わせたものです。ピン数が多いのはスタティック点灯だからですね。LED用はドライバに電流制限回路を内蔵しているので抵抗器なしで直結できます。LCD用も交流駆動になっていてやはり直結可能です。

アナログ系は発振回路と積分回路のC,R、入力・基準電圧のRが必要です。

以前は秋月電子通商でLED版・LCD版ともにキット化されていました。これもおそらくはキットとして入手したものと思います。その後 LED版キットが販売終了となってしまい、最終的にはLCD版も終了となってしまいました。