Z80ボード2号機の話

これまでにZ80ボードは1号機, 3号機, 4号機(MAA-1)と紹介してきました。そう、2号機がまだなのです。今回はその2号機について書いてみたいと思います。

まずこの「2号機」という呼び方です。1号機が最初で4号機が最後(今のところ)なのは確かなのですが、どうも2号機と3号機は製作順序が逆のように思えてきています。でも「3号機」という表記をすでにかなり使っていて面倒なのでこのまま行きたいと思います。

個人的に製作してきたものの紹介です。

電子的なものがほとんどですが、そうでないものも出来るだけ出していきたいと思っています。

回路図、ソースコードなどは出来ればすべて載せたいのですが、以下の理由で難しいものが多いです。

残っていないのではなく、そもそも書かないことが多かったためです。

もちろん仕事ならば書きますが。

特に古いものでは雑誌など掲載のものをベースにしているものがあり、オリジナルと分離できないものは公開できません。

5インチや8インチのフロッピーだったり、PC-9801フォーマットだったりして読むのが難しいものがあります。

これまでにZ80ボードは1号機, 3号機, 4号機(MAA-1)と紹介してきました。そう、2号機がまだなのです。今回はその2号機について書いてみたいと思います。

まずこの「2号機」という呼び方です。1号機が最初で4号機が最後(今のところ)なのは確かなのですが、どうも2号機と3号機は製作順序が逆のように思えてきています。でも「3号機」という表記をすでにかなり使っていて面倒なのでこのまま行きたいと思います。

机を買い換えるために一時仕舞っていた電線類を出してきました。

左奥は工作を始めて最初期に買ったものと思います。千住金属のスズ60%径1.0mmのもの、500g巻きですがかなり減っていますね。

右奥は派手なうたい文句に「本当かな?」と思って使ってみたものです。これもスズ60%で直径は0.65mmです。鉛とスズ(かなり古いもので有鉛です)の組成は一般的なものと変わりませんが、特別なヤニが売りのハンダです。

使ってみると他のものとは融け方というか付き方がだいぶ違っていたように記憶しています。

前にフライスマシンで作ったパネルをお見せしましたが、あれよりらしいモノも出てきました。

アルミのブロックを削って作ったモノです。左端の窪みは間違えて開けてしまった穴だと思います。

2つの小さな穴にはM3のネジが切ってあって取り付け用です。

データセパレータの基板がもう一枚出てきました。

前回のものと似たような構成です。

50ピン側にはDDKの57シリーズコネクタが1つのみなので末端に接続しますが、ターミネータはありません。34ピンコネクタへ直結している信号は3.5/5.25インチドライブ側で終端されることを前提にしています。使わない信号は未終端になりますので途中に8インチのドライブは接続してはいけません。おそらくはPC-286NOTE F, PC-386NOTE A用に製作したものと思います。

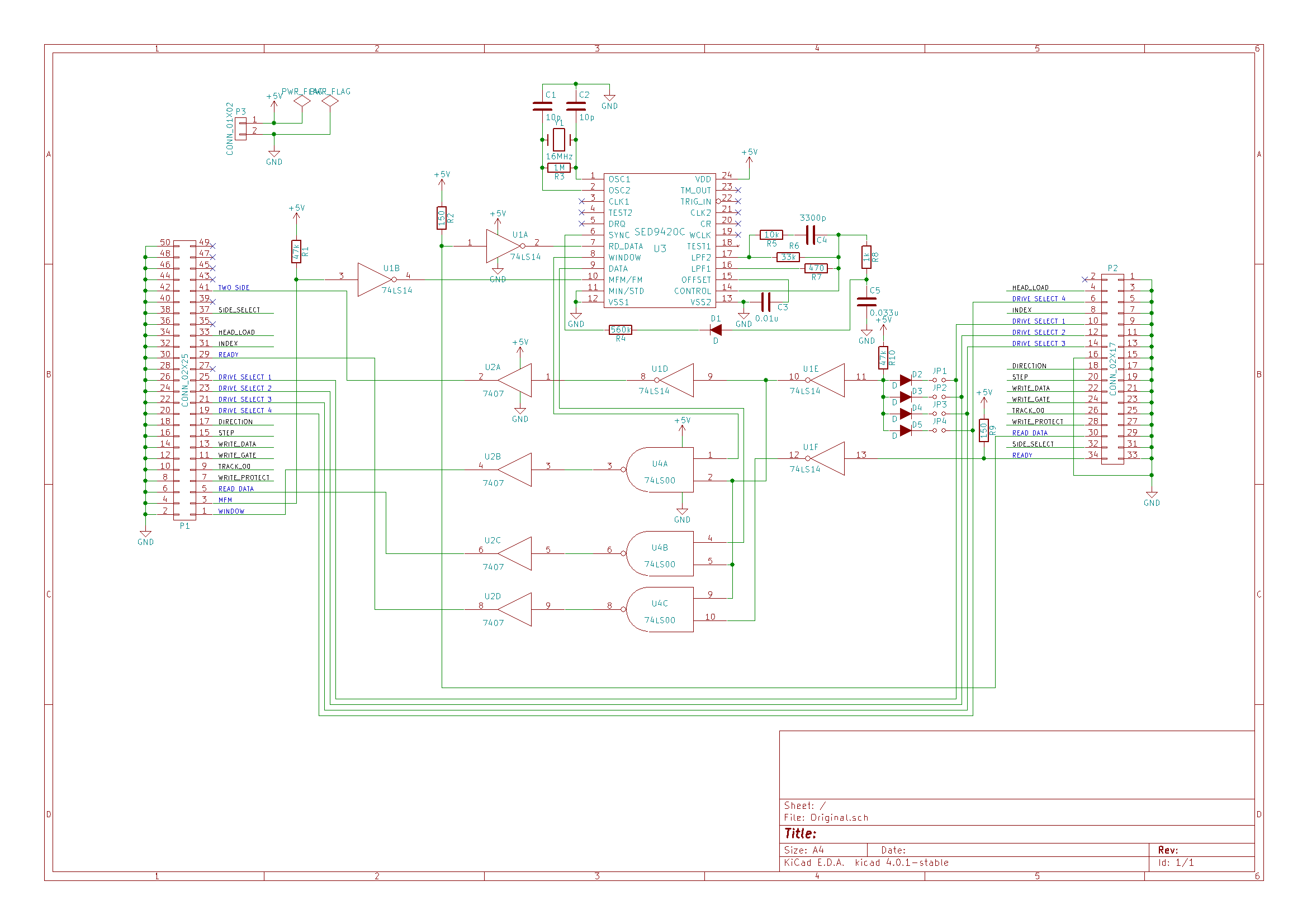

先日のデータセパレータの回路図、ドライブ構成を変更できるように修正してみました。

NECのPC-8001, PC-8801, PC-9801シリーズの8インチFDDインターフェイスに3.5インチ・5.25インチのFDDを接続するためのものです。

元は私が25年以上前になにかの雑誌記事を参考に製作したものです。その現物から回路図を起こし、修正を加えました。現在動作確認する環境がありませんので、この回路は動作未確認であることをご承知置きください。

また元々は学生時代に「とりあえず動作すればよい」との前提で製作したものですので、本来必要なものが省略されていたりもします。

もし製作される場合は各自の責任でお願いします。

以下、注意点などをあげますので、参考にしてください。

今日はパネルメータ回路の基板です。

LED基板、7セグメントのLEDはすべてバラを並べています。使用しているICがスタティック駆動なので多桁のいいものがあまりありません。

下の3端子IC(NJM317)はLEDの電源です。

裏面はほとんど1対1で接続されているだけです。

2つのコネクタはA/Dコンバータの基板へ行くもの、さすがにスタティックで8桁もあると本数がスゴいことになります。

以前紹介した自作のデータセパレータ基板について回路図を知りたいとの要望があり、回路図を起こしてみました。

とりあえず現状の回路図です。数ヶ所明らかにおかしい点がありましたので、そこだけは修正してあります。回路図を見るといろいろと不明だったことがわかってきました。

作りかけの安定化電源が出てきました。今回はそのパネル周りです。

まずは前面パネルです。

上の窓には4桁の7セグメントLED表示器が2つ、電圧計用と電流計用です。

その下は左から電源スイッチ、電圧調整用のツマミ、電流調整用のツマミ、出力端子になります。「安定化電源(可変式)」の最後で少し書いていた改良版なのですが、「出力を出さずに電圧調整ができない」点の改善は盛り込まれていませんでした。出力端子の上に少し空間があるのでもしかしたら追加するかもしれません。

表示器の穴はフライスマシンで開けたはずなのですが、あまりキレイではないですね。

以前AVRマイコンの開発用に製作したものなのですが、何をするものなのかわからなくなってしまいました。

自分で作っておきながらわからなくなるとはマヌケな話ですが、憶えているのはパラレルプログラミングによってどこかのFuse bitを書き換えるツールだということだけです。