半導体

TI SN74S381N

SN74LS181Nと類似のデバイスが他にも買ってありました。

やはりTexas Instruments社製のSN74S381N、これも4ビットのALU(Arithmtic Logic Unit)です。これはピン数を20ピンに収めているので当初から通常の300mil幅のパッケージになっています。

181との機能的な大きな違いは181が32通りの演算に対応していたのに対し381では8通りになっていることです。これだけだと381の方が劣っているように聞こえますが、181では内部の都合で多数あった演算の内で意味のあるものだけを選べるようにしたのが381と理解した方が良いと思います。

TI SN74154N

以前74LS181のところで他に600mil幅の74シリーズは154くらいしか知らないと書きましたが、その154ありました。

TIのSN74154N 4-Line to 16-Line Decoders/Demultiplexersです。

最近では74LSシリーズもあまり見ないのにノーマル74です。1980年のマレーシア製ですね。

74139は(2 → 4)×2のデコーダ、74138は3 → 8のデコーダ、そしてこの74154は4 → 16のデコーダです。74139や74138(のLSやHC)はマイコンのアドレスデコーダに多用するのですが、この74154はまず使いませんね。

54LSシリーズ

日本では滅多にお目にかかれない54LSシリーズ、海外ショップで見かけたので買ってみました。

Texas Instruments製のSN54LS14J、SN54xxxxとSN74xxxxは対応しているのでこれはシュミットトリガのインバータです。

54と74の違いはその動作温度範囲(Operating Free-air Temperature)で、通常の74が0~70°Cなのに対して54は-55~125°Cと広くなっています。ミリタリグレードと呼ばれることもあります。データシートによると温度だけでなく放射線耐性を高めた宇宙用のSN54LS14-SPなんてのもあるようですが、さすがに入手は出来ないでしょう。

Hitachi HA17747

これも例によっていつどこで入手したのか不明なものです。

日立のHA17747、型番から見当がついたのはアナログICらしいということだけだったのでデータシートを探したところオペアンプでした。

汎用オペアンプは次の構成が一般的です。

- 8ピン 1回路 オフセット調整や位相補償の端子があるものあり

- 8ピン 2回路 ピン数がギリギリなのでオフセット調整や位相補償の端子は無し

- 14ピン 4回路 ピン数がギリギリなのでオフセット調整や位相補償の端子は無し

ところがこのHA17747は14ピン2回路となっていてオフセット調整端子がついたちょっと変わったタイプです。

ピン配置が線対称になっているのも面白いです。

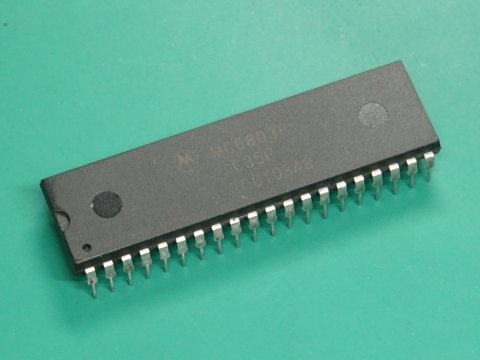

怪しいMC6803

最近手に入れたMC6803なのですが、かなり怪しい気がします。

マーキングが読みにくいですが「MC6803P」「C35P」「QQDT0348」とあります。

MC6803とはパソコンではあまり馴染みの無い型番ですね。

まずMotorolaがMC6800を元に命令を拡張した上でROM,RAM,Timer,I/Oなどを集積してシングルチップマイコンのMC6801を作りました。これはバイナリレベルでMC6800の上位互換になっているので汎用のプロセッサとしても有用です。そこでMC6801からROMを取り除いたのがこのMC6803というわけです。

Hitachi H8/338

HD6473308CP10は合計10個でてきたのでH8/330用アダプタでブランクチェックしてみたところ9つのブランク品が確認できましたが、残り1つはよく見るとHD6473388(H8/338)が混じっていました。

これがHD6473388CP10、H8/330との主な違いは以下の通りです。

- ROM: 16kB → 48kB

- RAM: 512B → 2kB

- SCI(Serial Communication Interface): 1ch → 2ch

- D/A Converter: None → 8bit 2ch

ピン配置は互換のようですが、問題はROMの容量が増えていることです。

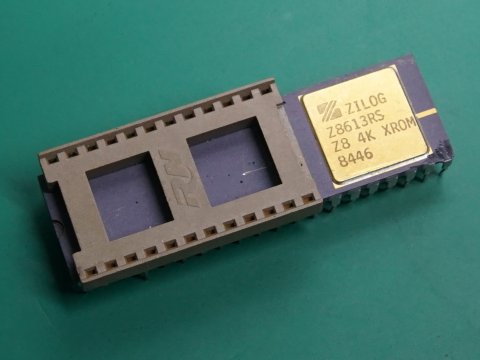

Zilog Z8613

先日のINS8073と一緒にこんなものも入手できました。

ZilogのZ8613RS、マスクROM版のZ8611の開発用のものでUV-EPROM用のソケットを搭載したピギーバック品です。

似たようなものにROMソケットの代わりにピン数を増やして64ピンシュリンクDIPとしたZ8612というものもあります。Z8611と差し替えはできませんが一般的なパッケージなのでおそらくZ8613より安価だったのではないかと思います。

データシートではZ8612を「Development Device」(開発用デバイス)、Z8613を「Prototyping Device」(試作用デバイス)と区別していますね。開発中はZ8612を使い、実機と同じ基板を起こす試作からは差し替え可能なZ8613を使うという事のようです。だったら最初からZ8613だけで良いように思えます。

INS8073/N

アメリカのパーツ店のサイトを眺めていたら面白いものを見つけたので取り寄せてみました。

National SemiconductorのINS8073/Nというものです。

型番が以前取り上げたINS8060N SC/MP IIに似ていますね。それもそのはず、これは改良版のSC/MP IIIの一員だからです。主な変更点は以下の通りです。

- レジスタの拡張

- スタック機能の追加

- 乗除算命令の追加

- RAMの内蔵

- ROM内蔵の品種あり

上で「面白い」と書いたのはROMの存在です。SC/MP IIIにはROMの違いによって次のようなラインナップがありました。

初期の高速CMOS

今ではロジックICはCMOSが主流になっていますが、私がマイコン回路をいじり始めた1980年代前半頃はそうではありません。汎用ロジックはTTL、マイコンや周辺デバイスはNMOSが一般的でした。CMOSはまだハンドヘルド機器で消費電力を減らしたいといった特別な理由があるときに速度を犠牲にして選ぶものだったのです。

これはNational SemiconductorのMM74C00Nですね。

初期のCMOS汎用ロジックICといえば4000シリーズが有名です。厳密にはRCAがオリジナルのCD4000シリーズとMotorolaがオリジナルのMC14500シリーズがありますが、混用できるので区別する意味はあまりありません。

このシリーズは消費電流が少ないのは良いのですが、マイコン回路には遅すぎます。