[UniMon] I/O命令追加

8080とZ80のUniversal MonitorにI/OアクセスのコマンドとCPU判別を追加しました。

- I(nput)

入力ポートから入力して表示します。I <port>IW <port>(Z280のみ)IS <port>(Z280のみ)

1の形式では<port>番の入力ポートから8ビット幅で入力して表示します。2の形式では16ビット幅で入力して表示します。3の形式ではZ280のCPU制御/ステータス・レジスタを読んで表示します。

Z80系では<port>は16ビットアドレスが使用可能です。

74シリーズの変り種(その4)

74シリーズの変り種も今回で4回目、これでいったん終了とします。

いつものように初回の注意事項を繰り返しておきます。

最終回となる今回は「汎用とは呼べないモノたち」です。

74LS361

データシートは未発見ですが、TMS9916 Bubble Memory Controllerのマニュアルの中にSN74LS361 Function Timing Generatorとして登場します。

74LS362

前にTMS9900を取り上げましたが、これはそれ用のクロックジェネレータです。

74シリーズの変り種(その3)

74シリーズの変り種の3回目になります。

例によって初回の注意事項を繰り返しておきます。

74LS600, 74LS601, 74LS603

これらはMemory Refresh Controller、DRAMのリフレッシュを行うためのカウンタやタイミング回路をまとめたものです。

3種類あるのは対応するDRAMの容量とリフレッシュのモードが異なるため。

タイミングはR,Cを外付けします。

SN74LS610 ~ SN74LS613

これはMemory Mapperといって4ビットのアドレスを12ビットに拡張します。簡易MMUみたいなものです。

74シリーズの変り種(その2)

昨日に引き続き74シリーズの変り種をお送りします。

念のため初回の注意事項を繰り返しておきます。

74S124

これはVCO(Voltage Controlled Oscillator)という入力電圧で周波数を制御する発振器、純粋なロジック回路ではありません。改良版に74LS324~74LS327, 74LS624~74LS629などがあります。

他にアナログ要素を含むものには74121~74123, 74LS422~74LS423の単安定マルチバイブレータなどがあります。

74ALS229

16×5bitのFIFO(First-In First-Out)メモリです。

幅5ビットというのがいかにも半端ですね。幅方向は必要なだけ並べて拡張が可能ですが、深さ方向は拡張不能です。

74シリーズの変り種(その1)

最近では74LSシリーズを店頭で買えるところが減ってきました。たとえ売っていても品種がかなり少なくなっています。今はCMOSの時代ということもありますが、74HCシリーズの品種が往時の74LSシリーズ並みにあるかというとそんなこともありません。

ある程度の規模なら(FPGAなどを含む広い意味で)PLDを使うでしょうから、汎用ロジックとして残るのは限られた品種になります。

- 基本的なゲートやフリップフロップなど

- 単独でも使われるカウンタやデコーダなど

- PLDに入れにくいバス関係(Octalのバッファやラッチ)など

- やはりPLDに入れにくいドライバやレシーバなど

これらもバリエーションが少なくなっています。

そこで数回に分けて「こんなのもあったんだよ」というのを取り上げてみたいと思います。74LSシリーズを中心にしますが、74シリーズや74ASシリーズにしかないようなものも含みます。

[UniMon] 固定エントリポイント

モニタとして必要最小限の機能はできたかなと思っていましたが、大事なものが抜けていました。

ユーザプログラムからモニタの内部ルーティンを呼び出す方法です。

大昔のトレーニングキットや初期のパソコンでは直接ROM内のルーティンを呼び出していました。基本的に完成したモニタなのでアドレスは変わりません。バージョンアップ時もよく使われるルーティンのアドレスは動かないように配慮されています。

でもこのUniversal Monitorはまだ発展途上です。

それでアドレス固定のエントリポイントを用意して、本来のルーティンへジャンプするようにしてみました。

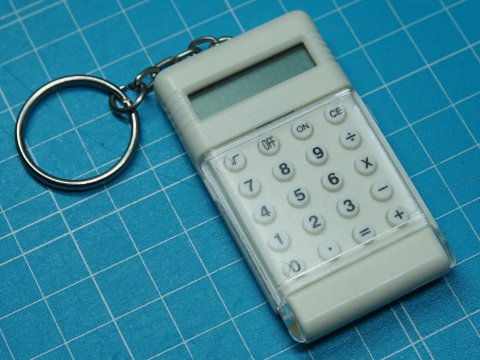

電卓キーホルダ

ちょっと探し物をしていたら今度はこんなのが出てきました。

電卓のキーホルダです。

背景は1cm方眼なのでかなり小さいです。常用する気にはもちろんなりませんが、操作できないサイズではありません。

キーにはカバーがついているのでポケットの中でジャラジャラさせてもいいようになっています。でも液晶がちょっと心配ですね。

長年放置していたわけで期待はしていませんが、念のためONを押してみました。

やはり電池は切れているようです。

もうひとつのアクセスポイントも...

2年半前に部屋の無線LANが...壊れた件を書きましたが、もう1台のアクセスポイントも死んでしまいました。

CoregaのCG-WLBARAG2、前のCG-WLBARGPが802.11b専用だったのに対して802.11a/b/g対応になっています。

前のは部屋において私専用に使っていたので交換せずに(有線で)我慢していましたが、今度のは家族用なのでそういうわけにもいきません。ちょうど以前交換用に買ったEQN-AP300Eが放置されていたのでセットアップしました。