マイコン

マイクロプロセッサ・マイクロコントローラ等です。

Hitachi H8/536

以前H8/330を取り上げましたが、今回のはH8/536です。

これはHD6475368CG10、H8/500シリーズのH8/536です。UVEPROM版なので窓付きのLCCパッケージです。他にH8/330 OTPのようなワンタイム版もラインナップされていたはずですが、持っていたかなぁ。

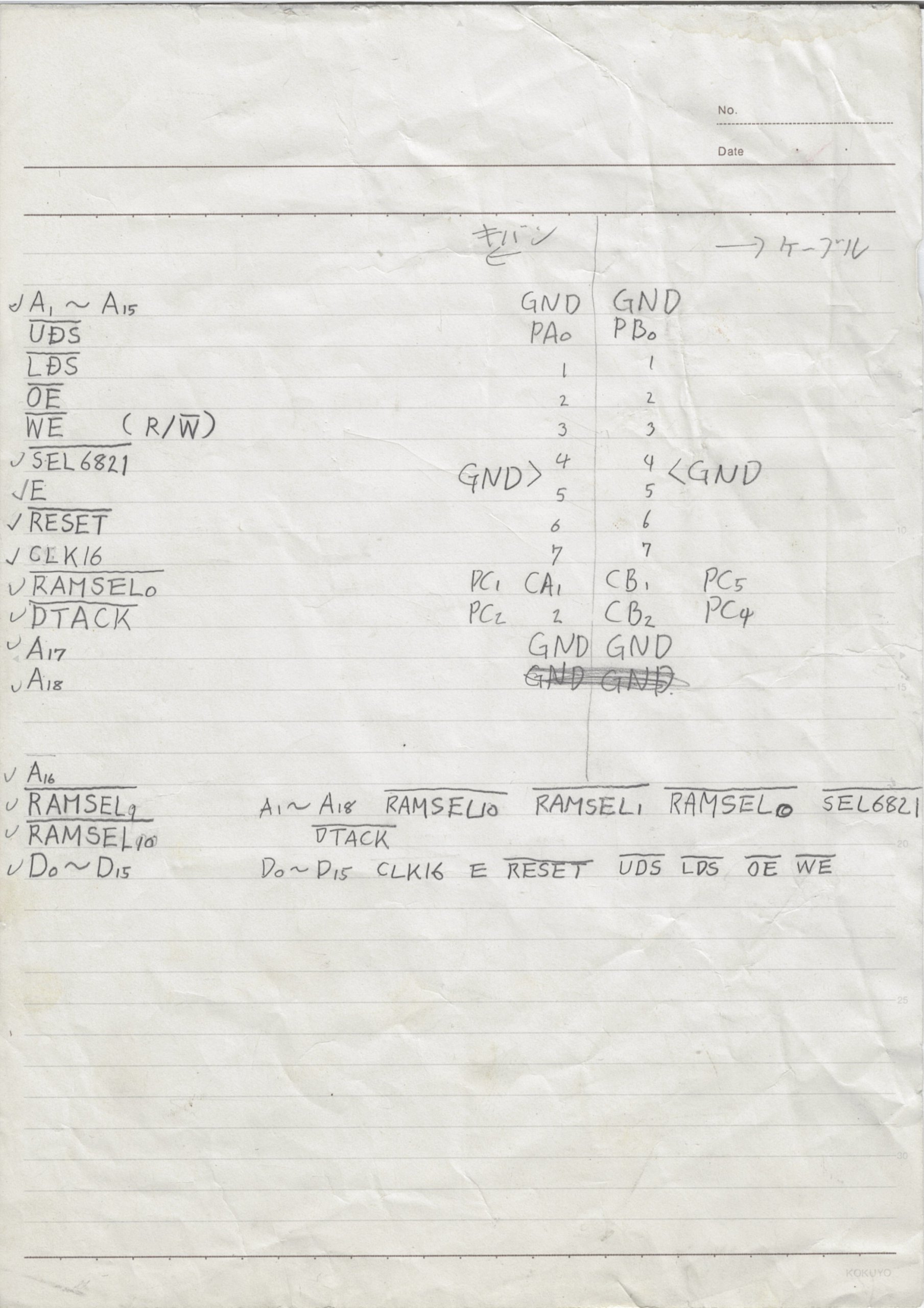

MC68kボードの資料発見 (3枚目)

MC68kボードの資料も今回発見したのはこの3枚目で最後です。

2枚目から少し時間が経っていて、第4期工事の頃に書いたものです。

左は基板間を通すべき信号の確認でしょうか?

右上はPC-8001mk2 拡張ボードと接続するケーブルのピン配置図、現物と照らし合わせたところコネクタの「BOTTOM VIEW」でした。「キバン」「ケーブル」と書いてあるのは向きです。

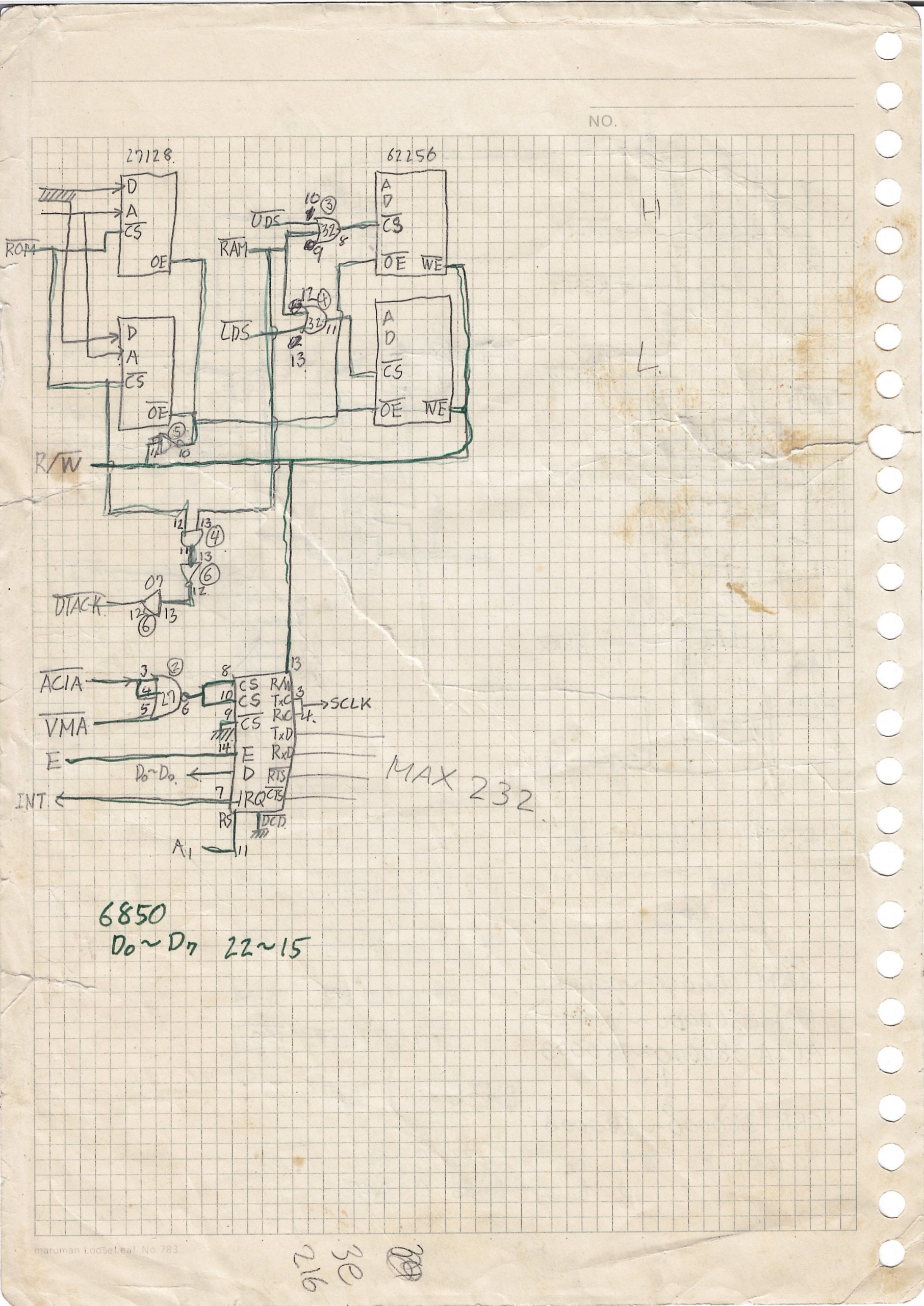

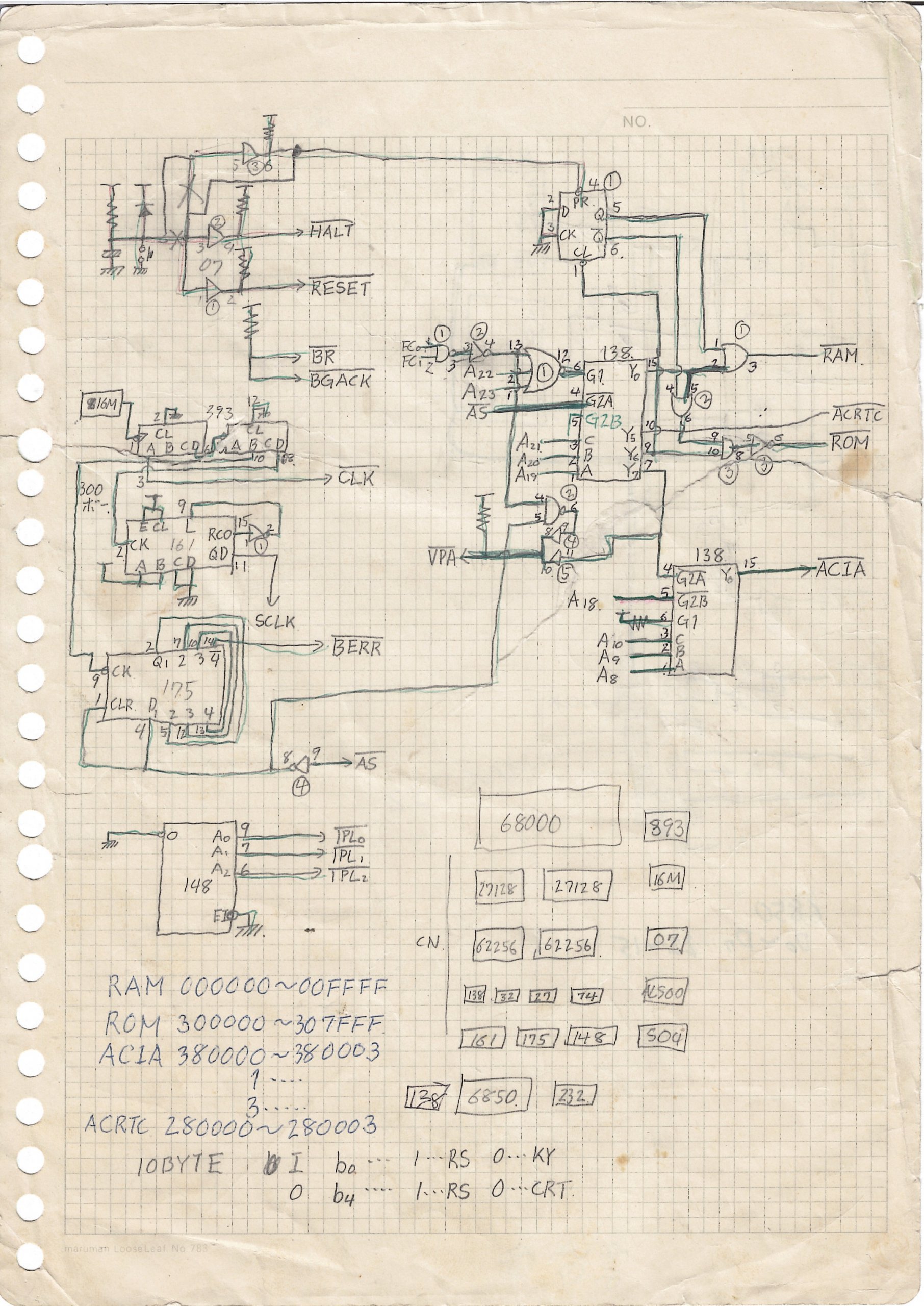

MC68kボードの資料発見 (1枚目)

ずっと探していたMC68kボードの資料をやっと発見しました。これを書いたのは高校生の頃のはずなのでちょっと懐かしいですね。

1枚目はリセット・クロック・バスエラー検知・割り込みとアドレスデコーダの回路図です。

これは第1期工事時点のものです。ゲート等に書かれている丸付き数字は同一パッケージに入っているユニットの番号、赤や緑は配線したときのチェックですね。

左上のリセット回路の不適切なことは以前書きました。この図では修正が入っていますが、現物を修正したのかは不明です。

その下はクロック回路、16MHzを分周して8MHz, 250kHz, 62.5kHzを作り、8MHzはMPUクロックに、250kHzはさらに下の161で13分周してシリアルのクロックにしています。

パーソナルなコンピュータのプロセッサ事情 (第6回: ハンドヘルド)

バッテリ駆動が前提のハンドヘルド機ではプロセッサ選択の基準も変わってきます。

まだリチウムイオン電池などは無く、アルカリ乾電池かNi-Cd充電池で実用的に使うためには消費電力が重要になります。まだn-MOSのものが多く、選択肢は限られていました。

Intelの8085は8080の改良版、といってもハードウェア的な変更が主でソフトウェア的にはほぼ8080です。Z80より先にCMOS版が供給されたため選ばれたようです。

CMOSの80C85を採用していたハンドヘルド機には次のようなものがありました。

パーソナルなコンピュータのプロセッサ事情 (第5回: Z80とMC6809)

今回取り上げる2つはパソコンの一時代を築いたものたちです。少なくとも日本では8ビットパソコンの多くはこのどちらかを搭載していました。

その後も16ビットの時代になるまでこれらが使い続けられることになります。

まずはZilogのZ80 CPUです。発表は1976年ですが、今でも(n-MOS版は無理ですが)CMOSのZ84C00はDIP品も含めて現行品です。

これまで取り上げたものはMCS-40がMCS-4の上位互換であった他はソフトウェアのバイナリ互換性はありませんでしたが、このZ80は8080の上位互換にあたります。

搭載機種はあまりに多くてきりがありませんが代表的なものを挙げてみます。

パーソナルなコンピュータのプロセッサ事情 (第4回: 変り種)

今回もちょっとマイナー路線です。

まず最初はNational SemiconductorのSC/MP (Simple Cost-effective Micro Prosessor)、「スキャンプ」と発音します。まだプログラムしたことはありませんが、資料を読むかぎりソフトウェアはかなり癖のある仕様です。

p-MOSのSC/MP (ISP-8A/500)、これをそのままn-MOSにしたSC/MP II (INS8060)、スタックや16ビット演算機能を追加したSC/MP III (INS8070)などがありました。SC/MP IIIでは残念ながらそれまでのものとソースレベルでもバイナリレベルでも上位互換ではなくなってしまっています。

パーソナルなコンピュータのプロセッサ事情 (第3回: ミニコン由来のものたち)

8080・MC6800・6502を取り上げたので次はZ80・MC6809か、と行きたいところですがその前にちょっと変わったプロセッサたちを見ていきましょう。今回はミニコンをLSI化したものたちです。

Panafacomが1975年に発売したのがL-16A(MN1610)です。初期の16ビットマイクロプロセッサですね。

+12V,+5V,-3Vの3電源が必要(8080も+12V,+5V,-5Vが必要)でしたが、後に+5V,-3Vの2電源のMN1610A、+5V単一電源のMN1611も発表されました。

あまり広くは使われませんでしたが、以下に採用されていました。

- Panafacom LKit-16

1977年発売のトレーニングキットです。アルファベットキーではなくニーモニック(命令)ごとに専用キーのある簡易アセンブラを搭載していました。 - FACOM 9450

富士通から1981年に発売されたパソコン(いわゆるオフコンに近い)でした。CPUはMN1610Aを2つ積んでいました。

上位互換で32ビット浮動小数点命令のあるMN1613などというものもありました。

パーソナルなコンピュータのプロセッサ事情 (第2回: 8080登場)

1974年にIntelが発表した8080は、それまでのプログラムを固定して使う組み込み用から汎用コンピュータとしても認識されることになりました。

40ピンDIPのパッケージ、アドレス16ビット・データ8ビット・RD,WR信号を用いる80系バス、割り込み、DMAのためにバスを開放する機能といったその後のマイクロプロセッサで一般化したものの多くが採用されています。

エンディアン(2バイトのデータをメモリに置く順番)はリトル(8008もそうです)となっていて、これは現代のx64アーキテクチャまで続いています。

この8080を採用したコンピュータには以下のようなものがありました。