CMTインターフェイスケーブル

大昔、パソコンのプログラムやデータの保存にはカセットテープが使用されていました。

これはパソコンとテープレコーダ(専用のものはデータレコーダとも呼ばれました)を接続するためのケーブルです。

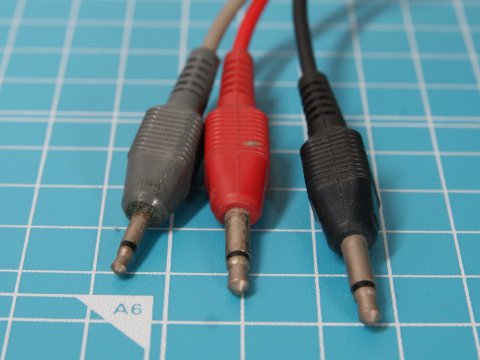

右側の8ピンDINコネクタをパソコンに、左側のプラグをテープレコーダに接続します。黒はイヤホン端子に接続して読み出しに使用します。赤はマイク端子に接続して書き込みに使用します。グレーはリモート端子に接続して書き込み・読み出しの一時停止に使用しますが、繋がなくても操作がちょっと面倒になるだけです。

これがプラグ部のアップです。