TMP90C840ボード(ソフトウェア編)

ちょうどTMP90C840用にUniversal Monitorの修正をしている最中、F3850+F3853用の試作基板を貰えることになり組み立て・動作確認をしていたため、予想以上に遅くなってしまいました。

TMP90C840ボードは以前のTMP90P802ボード用に書かれているUniversal Monitor TLCS-90そのままでも動作し0000H~0FFFFHまでの64kBのメモリ空間が使えますが、TMP90C840は最大1MBまでのメモリ空間をサポートしていますのでそれを使えるように拡張します。

TMP90C840ボード(ハードウェア編)

以前TLCS-90ボードは作りましたが、せっかくTMP90C840Nも手に入っているのでこちらも動かしてみることにしました。

TMP90C840NはシュリンクDIPなのでいつものユニバーサル基板(秋月のB基板)が使えません。仕方がないのでサンハヤトのICB-01Bを使用しました。価格は約10倍、秋月でシュリンクDIPやQUIP用のユニバーサル基板作ってくれないかなぁ。

ICB-01Bって長辺の取り付け穴間隔が秋月B基板とほぼ一緒なんですね。おかげでEMILY Board用のコネクタがいつもと同じように配置できました。

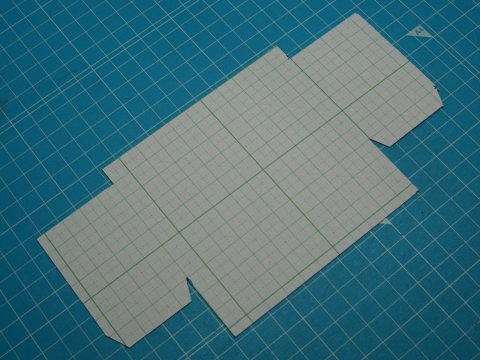

工作用紙

たまには童心に返ってボール紙の工作をしてみようかとちょっとしたものを作ってみました。

ざっくりとした展開ポンチ絵(写真撮っておけばよかった)を書いて切り出したところ。懐かしい工作用紙を使ってみました。これ使うの小学校以来かも、以前ダイソーで発見して買ったままになっていたものです。

よく見ると間違っている箇所がありますね。このままでも組めなくはないので修正はせずに済ませました。

Fujitsu D2706

神田装備の戦利品の最終回はこれ、唯一まだ実用になるかもしれませんね。

PCI ExpressのRAIDカードくらいのざっくりした認識で買ってしまいました。安かったので。

型番は「D2607-A21」かな、「ICT-1607」かも、などと思いつつ検索してみたところ「D2607」(正確にはコントローラの名称のようですが)の方みたいですね。

SASあるいはSATAのドライブを接続可能、8ポート(SFF-8086コネクタ×2)といったあたりまでは想像通りだったのですが、RAIDレベルは0, 1, 1E, 1+0 までですか。5 くらいは行けるかと思ったんですけど、残念。

MD-155C

前回のDayStar基板は公開直後から情報が寄せられ、Macintosh IIci用の68030アクセラレータボードであることがわかりました。ありがとうございました。

3回目となる今回のものもタダで手に入れたものです。

PC-9801のCバスのボードですね。今度はメーカー名が不明です。シルクの「MD-155C」が型番でしょうか。

検索してみるとこの基板が付属している出品がオークションサイトにありました。本体の緑電子のポケディSD2って一体なんだろう? 探してみるとカートリッジ式のハードディスクのようですね。ということはSCSIか何かのボードなのかな?

というわけでいつもの様に基板を見てみます。

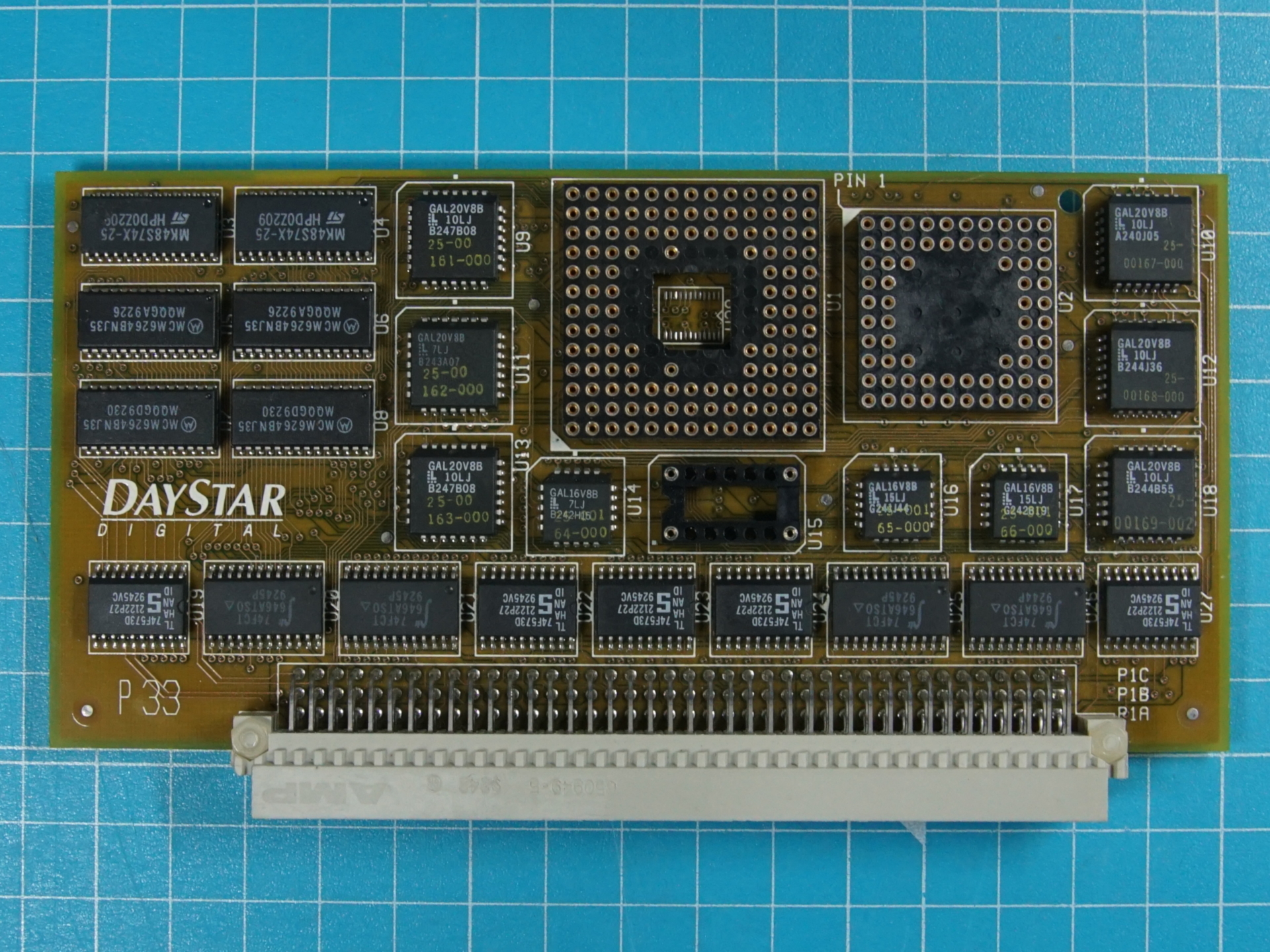

DayStar基板

神田装備での戦利品の第二弾はこの基板、「ご自由にお持ちください」で置かれていたものです。

「DayStar」はメーカー名かな、型番らしきものは見当たりません。

PGAのが2つ抜かれていて残りはSRAMとGALとバッファ・ラッチ類なので、メインメモリやI/Oは別基板にあってこれはCPUだけのボードのようです。

いつものように基板上の部品を見ていくことにします。

Hitachi HD64400

秋葉原のジャンク屋がどんどん減少していて寂しい限りですが、最近(といってももう一月半経っていますが)「神田装備」というところが新たに開店しました。先月行ったときの戦利品を数回にわたって取り上げたいと思います。

初回はこの日立のHD64400Y16です。

レジのところに中古PGAデバイスがあって、その中の一つです。Intel, Motorolaあたりのが多かったのですが、その中になんか見覚えのある型番があったので思わず買ってみました。

で帰って調べてみたところHD64400 Graphic Data Processor(GDP)でした。HD63484 ACRTCの後継にあたるデバイスです。

NEC uPD70136

AE-PICPGM II

もう何度もこの書き方していますが、持っていないと思っていたものがまたまた出てきました。

AE-PICPGM II、秋月電子通商のPICプログラマキットです。

これ、作った記憶がなかったのですが出てきたということは作ったのでしょうね。アルミ板で補強しているあたりAVRプログラマと似ているので同じ頃作ったのではないかと。

他にもPIC16Cxx-PGMなんてのもあったわけで、AVRとPICを比較しようとしていたのかもしれません。結局AVRを気に入ってしまいそのまま忘れてしまっていたようです。