ベープシュルル

これひょっこり出てきたのだけど、最近使っていないなぁ...

フマキラーのベープ、最近では液体タイプが主流でこのタイプはあまり見ないですね。

薬剤が染み込ませてある紙製マットを金属のところに載せて使います。加熱して薬剤を揮発させる原理は今の液体タイプでも変わっていませんが、マットは半日程度しか有効ではないので色が薄くなってきたら交換が必要でした。

加熱部の上の橋みたいなのは可燃物が載って火災になるのを防ぐためでしょうかね。熱で変形してしまっています。

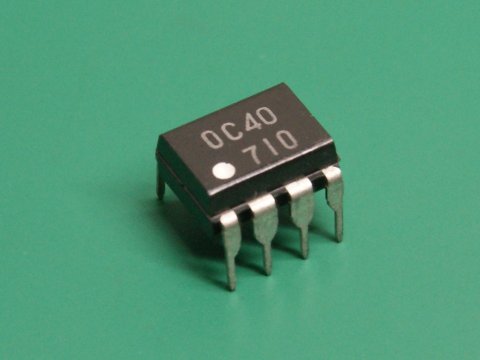

電源スイッチは左側面にあり、「VAPE」のところが電源ランプになっていてオレンジに光ります。