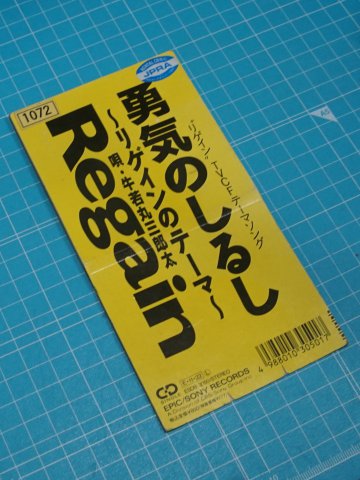

CDシングル

ここしばらく行方不明だったCDシングルが出てきました。

アメリカでレコードの売り上げがCDを再び抜いたというニュースがありましたが、配信に押されてCDは減っており、8cmのシングルはほとんど無くなってしまったようですね。

ということで出てきたのがこれ、リゲインのCM曲です。曲名の「勇気のしるし」より「24時間戦えますか」の曲といったほうが通じるかな。

ちょうど大学入った1989年の曲です。M2の先輩でこれ好きな方がいまして、その影響もあってか買ってしまったのでした。上にレンタルのシールが貼ってありますが、中古で買ったんじゃなかったかな。