TMS9995ボード (ソフトウェア編)

TMS9995ボードにUniversal Monitorの基本部分(D,G,Sコマンド)の移植ができましたので、アセンブリ言語でプログラミングしてみて感じたことを書いてみようと思います。

- 豊富なレジスタ

16と数が多いだけではなく基本的に対等なのでやりくりに苦労することがあまりありません。まぁ実態はメモリの一部なので直接メモリアクセスするのに比べメリットは少ない(命令長が短くなる・一部レジスタ専用の命令がある)ですが。

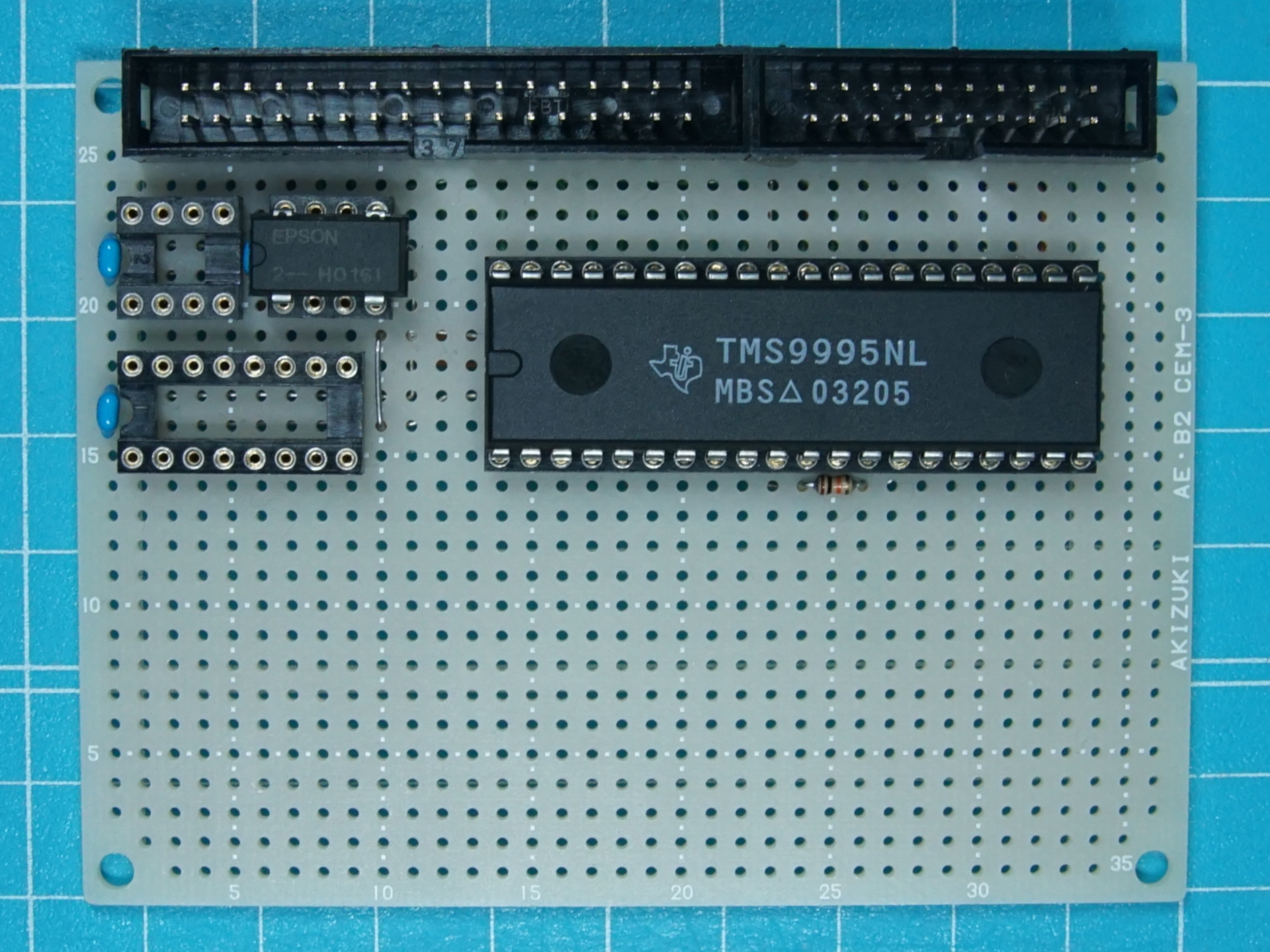

TMS9995ボード (ハードウェア編)

何年も前に入手したままになっていたTMS9995、やはり動かしてナンボだと思うのでEMILY Boardで動かしてみることにしました。

EMILY Board用のCPUボードはいつも似たようなものになります。

これ、自然とそうなるというだけではなく、敢えてそうしている面もあります。EEPROMとオシレータとかどのボードにもある部分はなるべく共通にして機械的に作業できるようにしています。このボードにはありませんがアドレスラッチなども同様です。

まずは表面から。

[UniMon] RP2A03判別 と Lコマンド追加

先日のRP2A03ボードによってRP2A03判別ルーチンの確認ができたのでここに記しておきます。

まず判別するためには両者の違いを利用することになりますが、簡単なのはRP2A03で削除されている10進演算機能の有無を使う方法です。

他にも内蔵のAudio Processing Unit(APU)などのレジスタを参照する方法も考えられなくは無いですが、RP2A03以外では何がつながっているかわからず、誤判別や思わぬ副作用の原因になるかもしれません。

それではソースコードです。

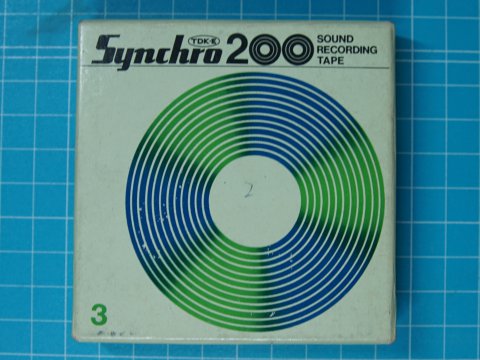

オープンリールテープ

父の書斎からはマイクロフィルム以外にオープンリールのオーディオテープも出てきました。

あまり特定のメーカーのものを買うということは無かったようでバラバラのメーカーのものが混在していました。

大きさも異なっていますね。

まずはTDKの箱の表面からです。

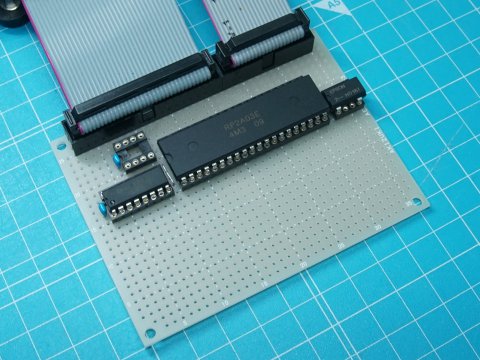

RP2A03を動かしてみた

しばらく前に手に入れたRP2A03、ボード作って動かしてみました。

このようにCPUを安直に動かすにはEMILY Boardが楽です。新規に作ったハードウェアはこのボード1枚、ソフトウェアもUniversal Monitorをそのまま使用しました。

基板の配線が終わったら電源ラインの確認後、発振器とCPUのみ搭載してクロックの確認を行ないます。M2(6502のφ2相当)にCLKを12分周したクロックが出てくればひとまずOKです。

SCN2651

そういえばSigneticsのSCN2650は持っていないなと思って探しているのですが、シリアルの石を先に見つけたので入手してみました。

SigneticsのSCN2651C C1N28、PCI(Programmable Communications Interface)です。

同期・非同期の両方に対応し、ボーレートジェネレータを内蔵しています。まだデータシートをざっと斜め読みした程度ですが、8251 USARTと同程度のものにボーレートジェネレータを追加したようなものでしょうか。もちろんハードウェアもソフトウェアも互換性はありません。

最近のお買い物(2020/3)

もともと通勤が無い上にこのところのご時勢で外出も減り、本を買ってもなかなか読み進められません。(特に文庫・新書は)電車で移動中が一番読めるんですよね。

ということで最近のお買い物です。

マイクロフィルム

なんで家庭からマイクロフィルムが出てくるのかという疑問はあるかもしれませんが、父の昔の研究関係のもののはずです。

いくつか出てきたうちの1つは缶入りで、残りは樹脂ケースに入っていました。

缶の方は富士写真フイルム製の35mmフィルムのようです。

右のほうは内容に関するメモが書いてありましたが、差し障りがあるといけないので念の為にモザイク処理しておきます。

ウクライナの8080

本記事は「ロシアの8080」というタイトルで公開していましたが、ロゴを元に調べたところウクライナ製らしいということがわかり(リンク参照)、タイトルも含め訂正しました。

ちょっと面白いものをみつけて買ってしまったので書きたかったのですが、ちょっと調べるのに手こずっていてもうしばらくかかりそうです。それで今回はそのとき一緒に買ったウクライナの8080について書いてみます。

これが8080相当のものらしい(販売していたサイトによると)です。

上の「S」のようなロゴとかはよくわかりません。

西側のデバイスなら「9204」はデートコードで1992年製だろうとわかるのですが、これもそうなのでしょうか。1992年ならソ連崩壊後でロシア製ウクライナ製ということになります。