LED駆動方式の実験

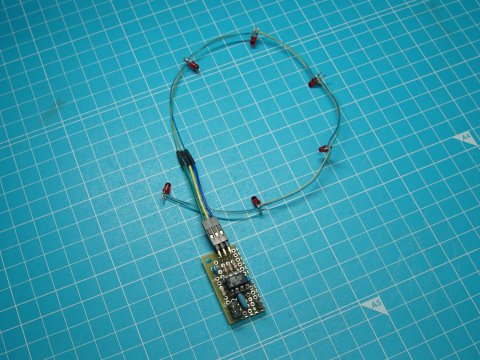

昔LED駆動の実験をした基板です。

いかに少ないポートで多くのLEDを駆動(制御)できるかというものです。

実験なので最小規模の3ポートでLED6つの構成です。6つのうち任意の1つを点灯することができます。複数を点灯させることもできなくはありませんが一部の組み合わせしかできず、電流制御にも問題が生ずるので使いにくいと思います。必要ならダイナミックスキャンを行ないます。

基板からの線は3本です。これへのLEDの繋ぎ方は6通りあるので、最大6つまでは独立して制御できる可能性があります。