NEC V30

V20を半年ほど前に紹介しましたが、これはその16ビット版です。

V30の型番はμPD70116、これは8MHz版のμPD70116C-8です。マーキングによると1991年アイルランド製のようですね。

V30はPC-9801シリーズに1985年の「PC-9801U」から搭載され、その後80286/80386がメインとなった後もしばらくはサブとして搭載されていました。そのため日本国内では知名度の高いプロセッサでした。

V20を半年ほど前に紹介しましたが、これはその16ビット版です。

V30の型番はμPD70116、これは8MHz版のμPD70116C-8です。マーキングによると1991年アイルランド製のようですね。

V30はPC-9801シリーズに1985年の「PC-9801U」から搭載され、その後80286/80386がメインとなった後もしばらくはサブとして搭載されていました。そのため日本国内では知名度の高いプロセッサでした。

データセパレータの基板がもう一枚出てきました。

前回のものと似たような構成です。

50ピン側にはDDKの57シリーズコネクタが1つのみなので末端に接続しますが、ターミネータはありません。34ピンコネクタへ直結している信号は3.5/5.25インチドライブ側で終端されることを前提にしています。使わない信号は未終端になりますので途中に8インチのドライブは接続してはいけません。おそらくはPC-286NOTE F, PC-386NOTE A用に製作したものと思います。

古い配電盤用の安全器が出てきました。古い家だとまだ現役のところもあるかもしれません。

東芝製のモノ、材質は磁器です。昔は磁器製の電気部品が結構ありまして、アウトレット(壁のコンセント)とか電球のソケットなんかもありました。今は碍子以外はあまり見なくなりました。

茶色い丸は中の金属部品を固定しているネジを埋めた跡です。

これはうちの現在の配電盤です。15年ほど前に増築した際に木製の箱からこの樹脂製に取り替えられました。

UVEPROM自体が古いものですが、なかでも昔のものを集めてみました。

これは富士通製のMB8516、2716の互換品です。

これは以前にも紹介した東芝のTMM323C、これも2716の互換品です。この時代は各社が独自の型番をつけていることが多かったです。

最近では見かけることのない変わったパッケージを紹介しましょう。

これはNECのμPD7800G、NEC独自の8ビットのワンチップマイコンです。仲間がカシオのパソコンFP-1000/1100のサブCPUとして使われていた以外、あまり一般には知られていないデバイスです。

本日このElectrelicも無事に開設一周年を迎えることができました。とは言っても何か特別な企画があるわけではありません、あしからず。

これは日立のHD64180RCP6X、PLCCパッケージの6MHz版です。以前紹介したZ180はこれのバスタイミングを変更したものでしたね。

PLCC以外に64ピンDIPと80ピンQFPのものもありますが、DIPは通常のものではなくピン間が1.778mmのシュリンクタイプです。万能基板で作るならPLCC以外は変換基板が必要になってしまいますので要注意です。

さてHD64180はZ80 CPUの上位互換のCPUコアにMMU, DMAC, シリアル, タイマ等を集積したデバイスです。

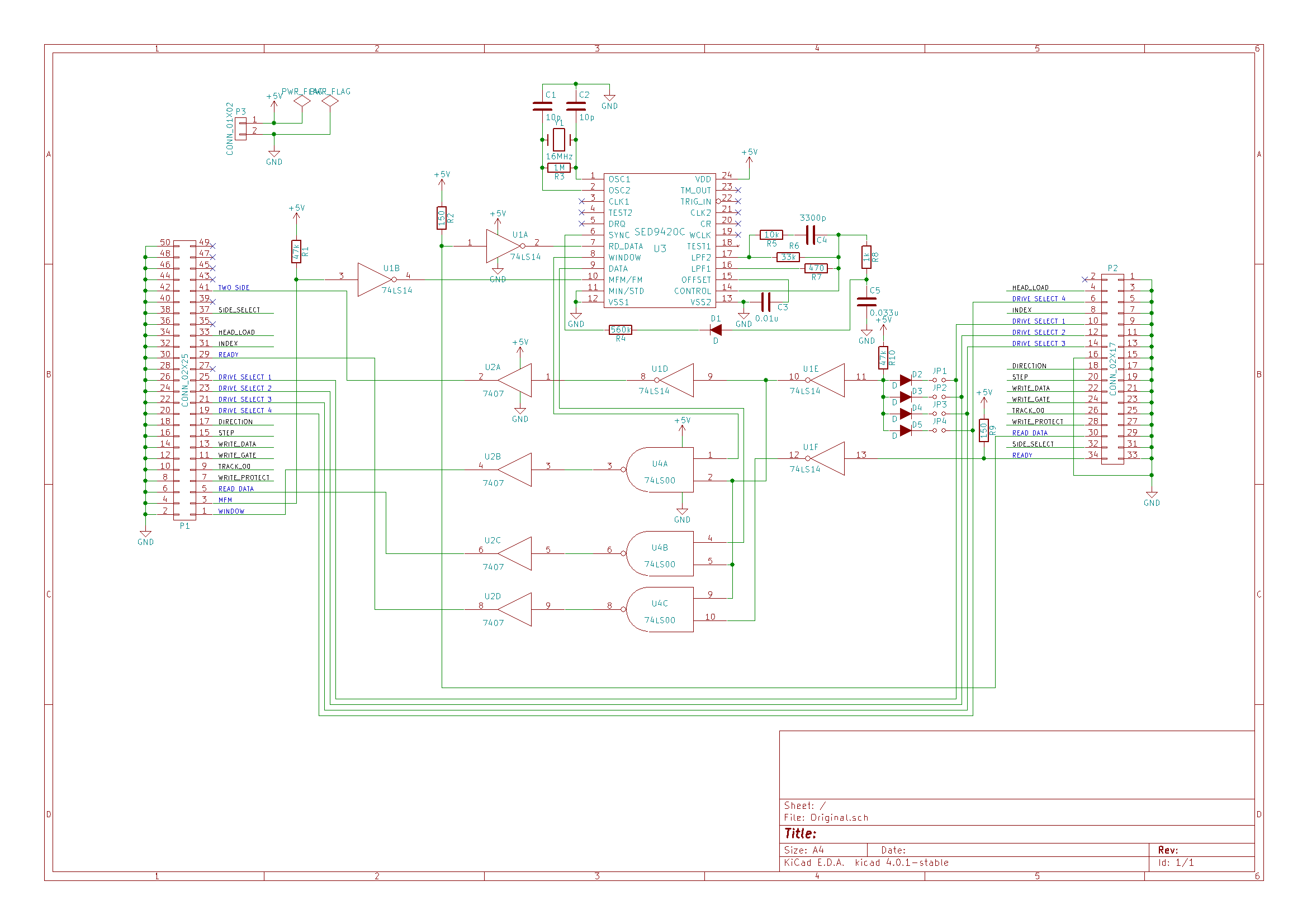

先日のデータセパレータの回路図、ドライブ構成を変更できるように修正してみました。

NECのPC-8001, PC-8801, PC-9801シリーズの8インチFDDインターフェイスに3.5インチ・5.25インチのFDDを接続するためのものです。

元は私が25年以上前になにかの雑誌記事を参考に製作したものです。その現物から回路図を起こし、修正を加えました。現在動作確認する環境がありませんので、この回路は動作未確認であることをご承知置きください。

また元々は学生時代に「とりあえず動作すればよい」との前提で製作したものですので、本来必要なものが省略されていたりもします。

もし製作される場合は各自の責任でお願いします。

以下、注意点などをあげますので、参考にしてください。

今回はA/Dコンバータ、古いデバイスですが現行品です。

National SemiconductorのADC0809CCN、8チャンネルのマルチプレクサ付きの8ビットA/Dコンバータです。会社はTexas Instrumentsに買収されましたが、デバイス自体は存続しています。

逐次変換型のA/Dコンバータで、CPUバスに直結可能なことから1980年代には個人製作では定番のように使われたデバイスです。8ビットで最大10kS/sという性能から音声サンプリングには向きませんが、温度・湿度などのセンサ用にはチャンネルが多いこともあって好都合でした。あとはアナログ式のジョイスティックの読み取りにも使われました。

サーバはまだ直っていませんが、httpは使えるので懐かしいトランジスタを少し。

今話題の「東芝」製のトランジスタ2SC373です。偶然見かけたので入手しました。

TO-92の下にお皿のついたこのパッケージ、懐かしいですね。「シルクハット型」と呼ぶ人もいます。

有名なのはこの2SC373ではなく一つ若番の2SC372ですが、日電の2SC945とともに子供のころの工作の定番でした。ちなみに372と373の違いはhFEのみのようです。それぐらいなら末尾のY, O, GRなどのランクわけで十分な気がします。

後期のものではお皿がなくなったらしいのですが、実物を見た記憶はありません。

昨日の深夜、サーバのアップデートをかけたら何故かSSLがおかしくなってしまいました。

とりあえず HTTP⇒HTTPS へのリダイレクトを設定してみたのですが、302ステータスも返せていないみたい。

2017-03-30 追記:

お騒がせしました。

どうも確認に使った環境の問題だったようです。問題ないよという情報もいただきましたし、先ほど再確認したところ先の環境でも正常にアクセスできました。というわけでリダイレクトも解除しました。

あと怪我の功名ではないですが、Apache, PHP, PostgreSQLの各ソフトウェアもアップデートしました。